【No.3】2025年10月1日 伊藤政則(メタル・ゴッド)

✖.com |

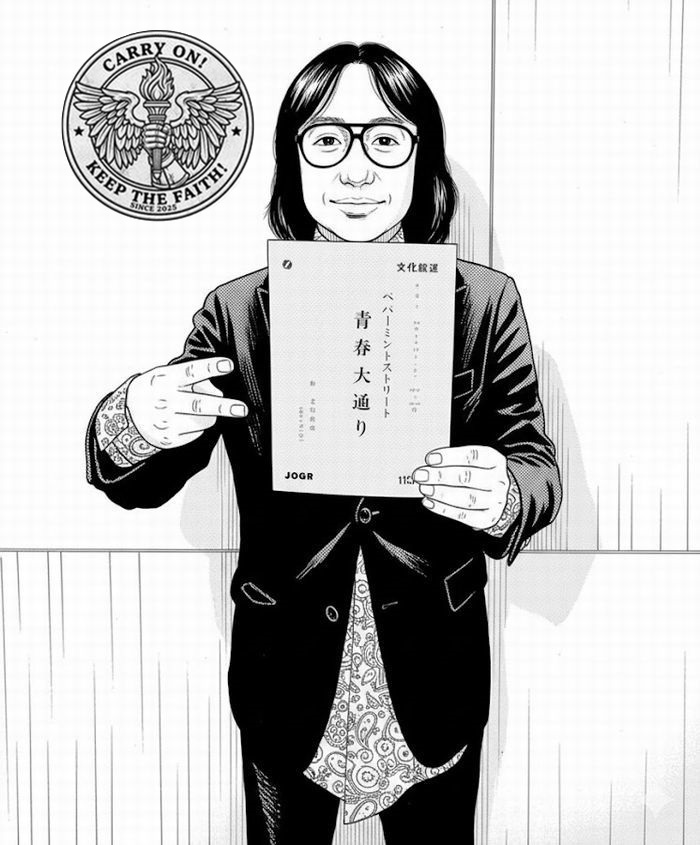

【インタビュー・サマリー】 ※誤字・脱字はご容赦を ● オープニングと伊藤政則氏の紹介 武田砂鉄のラジオマガジンにて、音楽評論家の伊藤政則氏がゲストとして登場し、午前中の収録という珍しい時間帯での出演となった。 伊藤氏は1953年岩手県生まれで、ヘビーメタル専門誌BURNの編集顧問を務め、70年代から音楽雑誌やアルバムのライナーノーツ、ミュージシャンの伝記など幅広い執筆活動を展開してきた。 海外アーティストからの信頼も厚く、独占インタビューも数知れず、「マサイトウ」の愛称で親しまれている。 武田氏にとって伊藤氏は文章を書く仕事やラジオの仕事に影響を与えた最重要人物であり、番組開始にあたり最初の週にゲスト出演を依頼した。 伊藤氏が文化放送に出演するのは1979年以来、45年ぶりであり、浜松町のスタジオに来るのも初めてとなった。 ● DJ デビュー50周年と文化放送での活動歴 2024年は伊藤政則氏のDJデビュー50周年にあたり、みうらじゅん氏がデザインした「DJ50」のTシャツが制作された。 1975年から50年間ラジオDJとして活動を続けてきたが、振り返ると一瞬のように感じられるという。 1979年頃、文化放送の「ペパーミントストリート青春大通りフライデー」という番組に約1年間出演していた。 この番組は大貫憲章氏がメインパーソナリティで、伊藤氏が「押しかけ女房」のような形でアシスタントを務めることになった。 番組は月曜から金曜まであり、金曜日は18時半から20時半の公開生放送で、桑名正博、竹内まりや、後のラウドネスとなるレイジーの高崎晃など豪華ゲストが出演していた。 当時の台本を今でも保管しており、物持ちが良いというよりは「置いておくだけ」で、それが20年経つと「物持ちですね」と言われるようになったと語った。 ● 伊藤政則氏の自伝執筆プロジェクト 武田氏が現在、伊藤政則氏の自伝の校正作業を進めており、約1年前に30時間分ほどの取材を行った。 取材内容は40万字にも及ぶ膨大な量となり、現在30パーセント程度の校正と書き込みが完了している。 春には完成原稿を伊藤氏に送付し、修正を経て自伝刊行を待つ段階に入る予定である。 インタビューを通じて、伊藤氏がニッポン放送だけでなく様々なラジオ局で仕事をしてきたことを改めて認識した。 30年前、40年前の出来事を詳細に記憶している伊藤氏の記憶力に驚かされたが、本人は「記憶しているもの以外は記憶していない」と語った。 文化放送とのつながりについても、岩手から真空管ラジオで文化放送とニッポン放送がバッチリ入っていたことが明らかになった。 ● 1970年代の文化放送での活動と海外取材 岩手から聴いていたラジオは、ニッポン放送が流行りもののポップス、文化放送が落合恵子氏のポエムとフォーク系、TBSがトーク中心という特徴があった。 文化放送の会報にも切手を送って購読しており、現在も保管している貴重な資料となっている。 文化放送主催のフィルムコンサートの仕事では、吉田照美氏が同時間帯の裏番組を担当しており、全国をロックフィルムを持ってキャラバンで回った。 1978年夏、大貫氏がレディング・フェスティバル取材でロンドンに行く間、2週間の代理司会を務め、野外公開フェス会場でレイジーなどのゲストと共演した。 1982年にはAC/DCのLAインタビューのため、文化放送のミスDJ千倉真理氏らと7人でロサンゼルスのフォーラムに行き、本番前に囲み取材を実施した。 当時はレコード会社に宣伝費があり、ラジオが洋楽プロモーションのベストメディアとして機能していた時代背景があった。 ● 1980年代の海外取材活動とアーティストとの信頼関係構築 1980年代は毎週のようにイギリスやアメリカに行き、金曜深夜1時まで番組を終えて土曜日に出発し、金曜夕方に帰国して番組に間に合わせる生活を繰り返した。 他の番組は3週間分のため録りをして対応し、プロデューサーの「当日帰国はやめろ」という意向を無視してギリギリまで現地に滞在した。 デフ・レパードのジョー・エリオットに初めてインタビューした際、たまたま文化放送の「電話リクエスト」の紙の裏に住所を書いてもらったエピソードがある。 当時は個人情報の概念が今ほど厳しくなく、アーティストの住所を聞いて手紙を書いたり、ジョン・ボン・ジョヴィの自宅に電話してお母さんと話したこともあった。 海外アーティストとの信頼関係は、好きだという熱量の強さで意気投合し、関係を築いてきた結果であり、アーティストも事務所側も「伊藤の取材ならいい」と認めてくれるようになった。 70年代後半から40年以上の付き合いの結果、今でもライブのMCでミュージシャンが「マサ伊藤がいるぞ」と紹介することもある。 ● 日本独自の洋楽文化とレコード会社の役割 オジー・オズボーンをはじめ、ヘヴィメタルの大御所たちがキャリアを閉じていく時代に入り、オリジネーターたちが亡くなっていくのを目撃し語り継いでいく世代としての責任を感じている。 エリック・クラプトンは80歳だがあと20年はできないため、見られる時に本物のライブを見ることの重要性を強調した。 DVD やブルーレイよりも、実際のライブの方が情報量が多く自分の感性に刺さるため、本物を見る体験を大切にすべきだと語った。 渋谷陽一氏の追悼号が売り切れて転売で3000円になるなど、音楽評論家は「絶滅危惧種」と湯川れい子氏に言われたエピソードを紹介した。 日本独特の洋楽文化について、戦後海外から入ってくる音楽を、音楽好きなレコード会社の担当者が自分たちで探し、日本の音楽ファンが好きだと思われるものを開発して提示していった歴史を振り返った。 チープ・トリックの例を挙げ、アメリカ・イギリスで無名だったバンドを日本のCBSソニーの野中氏がプロモーションし、日本武道館公演が成功し、その音源がアメリカに逆輸入されて全米で大成功した事例を紹介した。 ● 日本のレコード会社のアイディアと帯文化 ピンク・フロイドの箱根アフロディーテ限定版やボブ・ディランの初来日武道館盤など、日本のレコード会社が丁寧なパッケージを出すアイディアが再評価されている。 ピンク・フロイドの「Atom Heart Mother」を石坂敬一氏が「原子心母」というタイトルで出し、プログレッシブロックを噛み砕いて日本のファンに提供した例を挙げた。 70年代のレーベル担当者は、海外の音楽を日本の音楽ファンに噛み砕いて提供することを実践していた。 「OBI」(帯)という日本独自の文化が海外の顧客にも受け入れられており、キャッチコピーの重要性が際立っている。 イングヴェイ・マルムスティーンのアルカトラス時代、ポリドールの松本氏から「一発でレコードを手に取ったら買わなきゃいけないくらいの帯を明日までに書け」と依頼され、「泣くがいい」というキャッチコピーを生み出した。 ● 現在のラジオ活動とラジオの不変性 現在レギュラーのラジオ番組を4本持っており、「7日のうちの4日間で、あと3日間暇になっちゃう」と冗談交じりに語った。 BAYFMの「POWER ROCK TODAY」は前身番組を含めると40年を超える長寿番組となり、80年代初頭にハードロック・ヘビーメタル専門番組を深夜3時に作ろうと決断したプロデューサーの存在が人生を変えたと振り返った。 ラジオの在り方について、「何も変わっていない」と断言し、ディスクジョッキーがいて喋り音楽をやるスタイルは変わっておらず、変わっているように見えるのは世間が変わっているだけだと語った。 ラジオは1960年代末からの深夜放送で日本中の若者をまとめ上げたSNSであり、はがきからファックス、メールへと手段は変わっても本質は変わっていないと強調した。 「10年ぶりに聴いた人が16歳の時と同じだと思ったら、当時聴いていた音楽を思い出す」という不変性の価値を説き、それを守り続けることの重要性を語った。 武田氏へのアドバイスとして「Keep the Faith」と「Carry On」という言葉を贈り、これからもその姿勢を貫くよう励ました。 |

|