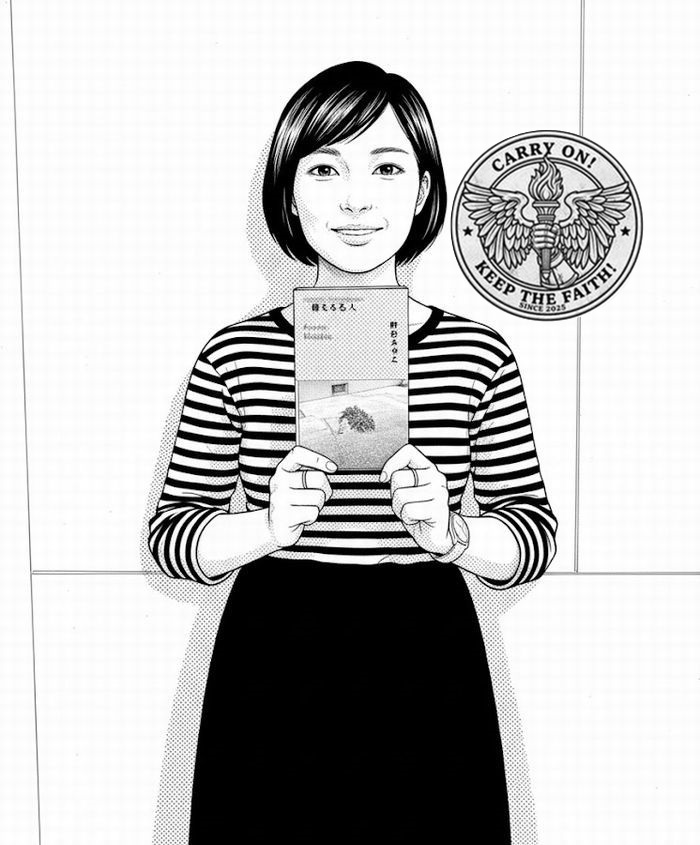

【No.5】2025年10月6日 村田あやこ(『緑をみる人』著者)

✖.com |

【インタビュー・サマリー】 ※誤字・脱字はご容赦を ● 村田あやこ氏の紹介とライターとしての活動 ゲストの村田あやこ氏は路上園芸鑑賞家でライターとして活動しており、雑誌やウェブマガジンでインタビュー記事やコラムを執筆している。 散歩の達人という散歩専門雑誌で、街の中の特定のものを長年観察し続けている人の話を聞く「コレクターズコレクション」という連載を担当している。 この連載ではポスターを剥がした跡を収集する人や、「調整中」の貼り紙を収集する石井公二氏、片手袋を集める人など、独特な視点を持つコレクターを取材している。 ポスター跡のコレクターは、貼り方から個性が見えてくるとし、几帳面な幾何学模様のテープや乱雑な貼り方など、人の無意識が表れるアートとして捉えている。 調整中看板のコレクターは、人も都市も自分自身も調整中であるという見立てから、急いで貼られたものと長期的に調整を前提としたものの違いを観察している。 ● 路上園芸鑑賞家という肩書きの由来 村田氏は街の中の隙間から威勢よくはみ出す鉢植えや植物が大好きで、それを路上園芸と呼んで気にかけて発信するようになった。 発信する際に無理やり肩書をつけようと思い、路上の園芸を鑑賞する者という意味で「路上園芸鑑賞家」という肩書を名乗り始めた。 コラムニストの宮田珠己氏とは、植物関係のジンを作ったり、SNS上で交流があり、植物のふりをした妖怪という投稿に宮田氏が反応したことがきっかけで繋がった。 石ころと根っこというテーマでイベントも共同開催したことがあり、宮田氏とはピンポイントな共感で交流を深めている。 植物のふりをした妖怪とは、家を飲み込むようなツタや、樹木のうろが口や顔に見えるような妖怪のように育った植物のことを指している。 ● 植物への関心の原点と職業遍歴 村田氏は大学時代から本を作る仕事に興味があり出版社を受けていたが、就職氷河期で全く採用されず、まずは作りたいテーマを見つける必要があると考えた。 新卒で化学品メーカーに勤めたが、数字の世界が自分の好きだった世界と違うと感じ退職し、一生突き詰めていきたいテーマを探し始めた。 山がすぐ裏にある緑豊かな環境で育ったことから、都会に出てきて自然回帰的な感情が芽生え、植物をテーマにすることを思いついた。 最初は植物で空間を装飾する仕事に興味を持ち、デパートの植物を手入れする仕事や空間デザインを勉強していた。 しかしその時に街角の威勢よくはみ出す植物が気になるようになり、装飾と真逆だがしぶとく元気で空間と一体化している様子に惹かれ、地べたから自分を見直そうと決めた。 ● 路上園芸学会と一人で活動する理由 村田氏は路上園芸学会を名乗っているが、これは一人しか入会できない、つまり定員が満員の状態となっている。 人付き合いが得意ではなく、路傍にあるものを謙虚な気持ちで見させていただくという姿勢で活動したいと考えている。 二人以上になると社会になってしまい、人間関係の面倒くささに気を取られるのが嫌で、静かに自分と街角の路傍の植物と一対一で対峙したいと考えている。 街を静かに歩いて誰かとコメントをやりとりする適切な人数はマックス五人ぐらいだが、そのこそこそした感覚を大事にしたいと語っている。 人間以外のものは積極的に物語らないため、自分が歩み寄って感じ取る余白があり、心が落ち着き、自分のペースで推せることが魅力だと述べている。 ● 新著「緑をみる人」の内容と世界の植物観察者たち 今週発売された「緑をみる人」は、世界各地の隙間や端っこから生えた路傍の植物をひたすら集めた本となっている。 |

|