【インタビュー・サマリー】 ※誤字・脱字はご容赦を

● 番組オープニングと川添愛氏の紹介

武田砂鉄のラジオ番組「武田砂鉄 ラジオマガジン」内の「ラジマガインタビュー」コーナーにて、言語学者の川添愛氏をゲストとして迎えた初対面のインタビューが開始された。

川添氏は過去に「平成遺産」という共著本に参加しており、そこではITやAIについてまとめる担当を務めていた。

武田氏は同書で神田うのを切り口に平成30年を語るという独特のアプローチを取っており、川添氏はそのユニークさに驚いていた。

神田うのは平成を通じてワイドショー番組に定期的に出演していたため、時代を象徴する存在として選ばれた経緯が語られた。

二人は「平成遺産」での共著以来の再会となり、今回のインタビューで改めて言語学について深く掘り下げることとなった。

● 言語学と自然言語処理の基礎

言語学は言葉に関する学問全般を指し、音のレベル、文法、意味、コミュニケーション、歴史、社会など多様な切り口が存在する分野である。

川添氏の専門である自然言語処理はコンピューター科学の一分野で、コンピューターで言語を扱う仕事であり、現在はAIの一分野として位置づけられている。

ダチョウ倶楽部・上島竜兵の「押すなよ押すなよ」という熱湯風呂ギャグを例に、AIが言葉の裏にある意図を理解する難しさについて議論された。

最近のAIは上島氏のギャグを認識できるようになったが、1〜2年前には「人を熱湯風呂に押してはいけません」と真面目に注意する反応を示していた。

「押すなよ」で実際に押す場合と押さない場合があるなど、場の空気や文脈によって意味が変わる言葉をAIが理解するには、言葉以外の要因も認識する必要があり複雑な課題である。

● ふかわりょう氏との共著「日本語界隈」

川添氏は昨年、お笑い芸人のふかわりょう氏と共に「日本語界隈」という本を出版しており、独特の言語観察が詰まった内容となっている。

ふかわ氏から提起された「深まるのはなぜ秋だけ」という疑問が取り上げられ、夏や冬は「深まる」という表現を使わない理由が議論された。

季節と上下の感覚が相まっており、春から夏は上昇、夏から秋は下降、冬は底という認識があり、秋は下りていく過程だから「深まる」という表現が使われる。

「昼下がり」や「深夜」など一日の中でも同様の上下感覚が言葉に反映されており、人々は可視化されていない図式を無意識に共有している。

ふかわ氏は「祖師谷大蔵を略す人はいない」など独特の視点を持っており、三軒茶屋は「三茶」と略されるが祖師谷大蔵は略されない現象にも注目している。

● 共感覚的比喩とファッション用語

ファッション誌で使われる「甘口コーデ」や「甘辛コーデ」、「ほろにがスカート」などの表現は、突き詰めると意味が曖昧だがなんとなく理解される言葉である。

これらは言語学では「共感覚的比喩」と呼ばれ、ある感覚を別の感覚で例える表現方法として研究されている。

「黄色い声」や「甘い囁き」など、音を色で表現したり、声を味覚で表現したりする例が日常的に使われている。

「お前の考え甘いんだよ」のようにマイナスの意味で「甘い」を使う表現は、川添氏の知る限り日本語だけの特徴である。

英語でも「SWEET VOICE」などの表現はあるが、未熟さや考えの甘さをマイナスの意味で「甘い」と表現することはないという文化的違いが存在する。

● 「パンチラインの言語学」執筆の経緯と分析

ふかわ氏から提起された「深まるのはなぜ秋だけ」という疑問が取り上げられ、夏や冬は「深まる」という表現を使わない理由が議論された。

季節と上下の感覚が相まっており、春から夏は上昇、夏から秋は下降、冬は底という認識があり、秋は下りていく過程だから「深まる」という表現が使われる。

「昼下がり」や「深夜」など一日の中でも同様の上下感覚が言葉に反映されており、人々は可視化されていない図式を無意識に共有している。

ふかわ氏は「祖師谷大蔵を略す人はいない」など独特の視点を持っており、三軒茶屋は「三茶」と略されるが祖師谷大蔵は略されない現象にも注目している。

● 共感覚的比喩とファッション用語

ファッション誌で使われる「甘口コーデ」や「甘辛コーデ」、「ほろにがスカート」などの表現は、突き詰めると意味が曖昧だがなんとなく理解される言葉である。

これらは言語学では「共感覚的比喩」と呼ばれ、ある感覚を別の感覚で例える表現方法として研究されている。

「黄色い声」や「甘い囁き」など、音を色で表現したり、声を味覚で表現したりする例が日常的に使われている。

「お前の考え甘いんだよ」のようにマイナスの意味で「甘い」を使う表現は、川添氏の知る限り日本語だけの特徴である。

英語でも「SWEET VOICE」などの表現はあるが、未熟さや考えの甘さをマイナスの意味で「甘い」と表現することはないという文化的違いが存在する。

● 「パンチラインの言語学」執筆の経緯と分析

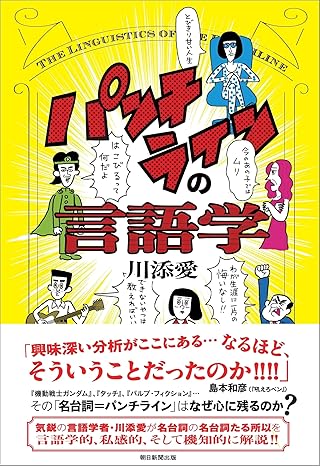

編集者から映画の名言を言語学的に分析する企画を提案され、面白そうだと感じて執筆を開始した経緯がある。

実際に書いてみると、映画、アニメ、漫画など自分が好きな作品を語ることがメインになり、言語学要素は全体の2割程度になってしまった。

安達充の「タッチ」における「目指せかっちゃん甲子園」というセリフが取り上げられ、語順の不思議さが指摘された。

このセリフは七五調のリズムになっており、俳句や短歌に通じる気持ちよさがあることが分析の結果明らかになった。

ワンピースの「海賊王に俺はなる」も七五調であり、人々の記憶に残るパンチラインはリズム感が重要な要素である。

● ドラえもんの名言と言葉の深み

ドラえもんの「のび太とおばあちゃんの思い出」エピソードで、おばあちゃんが言う「誰がのびちゃんの言うことを疑うものですか?」というセリフが取り上げられた。

のび太がタイムマシンでおばあちゃんに会いに行くが、当時3歳だったため周囲の人は誰も気づかない中、おばあちゃんだけが孫だと見抜いた。

「絶対あなただと思ってた」や「私にはわかるわよ」ではなく、疑問形を使った表現が非常に感動的で印象深いものとなっている。

藤子・F・不二雄先生は感動のキメのセリフを絶対に外さない才能があり、この作品の素晴らしさを示している。

パンチラインを流行らせたい制作者側の意図もあるが、地面師たちの「もうええでしょう」のように連発することで印象に残る効果がある。

● 現代の言葉の変化と「思っていて」問題

最近「何々だと思っていて」という表現が日常会話で頻繁に使われるようになっており、武田氏も気になっている現象である。

「私は思う」と言い切るのではなく「思っていて」と表現することで、一度距離を取り、相手側に委ねる余地を残している。

このような言葉の変化そのものが言語学の研究対象として非常に興味深く、追求しがいのある学問分野である。

大竹まことのラジオでの「ああ」「うう」といった考える時間の「間」は、リスナーが一緒に考える重要なコミュニケーション要素となっている。

的確な喋り方が求められる時代だが、「えっと」などの言い淀みは考えていることを示す大事なコミュニケーションの一部である。

● 言語学の社会への応用と未来

川添氏はもともと理論的な言語学研究をしていたが、フリーになって様々な人と話す中で、言語学がもっと社会に役立つ可能性があると感じ始めた。

現役の言語学研究者の中にも社会に向けて発信する人が増えており、慶應義塾大学の川原茂人教授は音声学の知見を歌手に提供している。

南山大学のいずみゆう教授は悪口やヘイトスピーチなど社会問題と結びついた言語研究を行っており、言語学が社会に開かれていく流れがある。

「させていただく」問題については、謙譲語の意味が薄れたために距離感調整のために使われるようになったが、使われすぎてまた意味が薄れつつある。

敬語は使われれば使われるほど敬意が減っていく現象があり、「貴様」がもともと敬語だったのに悪口になった例などが存在する。

● ふわっとした言葉遣いとまとめ

「車が来ました」ではなく「お車が到着したようです」のような過剰にふわっとした表現が現代では増えている現象がある。

このような包み込むような表現は、包んでおけば悪いことにはならないという考えから生まれており、包まないと気持ち悪いという感覚が広がっている。

川添氏の著書「パンチラインの言語学」には細かい言語学の知見と共に、作品への愛が暴走している章も多数含まれている。

「スクールオブロック」など川添氏が愛する作品についての熱い語りも本書の魅力の一つとなっている。

ふかわりょう氏との共著「日本語界隈」と合わせて、言語学の面白さと日常生活での言葉の不思議を楽しめる内容となっている。

編集者から映画の名言を言語学的に分析する企画を提案され、面白そうだと感じて執筆を開始した経緯がある。

実際に書いてみると、映画、アニメ、漫画など自分が好きな作品を語ることがメインになり、言語学要素は全体の2割程度になってしまった。

安達充の「タッチ」における「目指せかっちゃん甲子園」というセリフが取り上げられ、語順の不思議さが指摘された。

このセリフは七五調のリズムになっており、俳句や短歌に通じる気持ちよさがあることが分析の結果明らかになった。

ワンピースの「海賊王に俺はなる」も七五調であり、人々の記憶に残るパンチラインはリズム感が重要な要素である。

● ドラえもんの名言と言葉の深み

ドラえもんの「のび太とおばあちゃんの思い出」エピソードで、おばあちゃんが言う「誰がのびちゃんの言うことを疑うものですか?」というセリフが取り上げられた。

のび太がタイムマシンでおばあちゃんに会いに行くが、当時3歳だったため周囲の人は誰も気づかない中、おばあちゃんだけが孫だと見抜いた。

「絶対あなただと思ってた」や「私にはわかるわよ」ではなく、疑問形を使った表現が非常に感動的で印象深いものとなっている。

藤子・F・不二雄先生は感動のキメのセリフを絶対に外さない才能があり、この作品の素晴らしさを示している。

パンチラインを流行らせたい制作者側の意図もあるが、地面師たちの「もうええでしょう」のように連発することで印象に残る効果がある。

● 現代の言葉の変化と「思っていて」問題

最近「何々だと思っていて」という表現が日常会話で頻繁に使われるようになっており、武田氏も気になっている現象である。

「私は思う」と言い切るのではなく「思っていて」と表現することで、一度距離を取り、相手側に委ねる余地を残している。

このような言葉の変化そのものが言語学の研究対象として非常に興味深く、追求しがいのある学問分野である。

大竹まことのラジオでの「ああ」「うう」といった考える時間の「間」は、リスナーが一緒に考える重要なコミュニケーション要素となっている。

的確な喋り方が求められる時代だが、「えっと」などの言い淀みは考えていることを示す大事なコミュニケーションの一部である。

● 言語学の社会への応用と未来

川添氏はもともと理論的な言語学研究をしていたが、フリーになって様々な人と話す中で、言語学がもっと社会に役立つ可能性があると感じ始めた。

現役の言語学研究者の中にも社会に向けて発信する人が増えており、慶應義塾大学の川原茂人教授は音声学の知見を歌手に提供している。

南山大学のいずみゆう教授は悪口やヘイトスピーチなど社会問題と結びついた言語研究を行っており、言語学が社会に開かれていく流れがある。

「させていただく」問題については、謙譲語の意味が薄れたために距離感調整のために使われるようになったが、使われすぎてまた意味が薄れつつある。

敬語は使われれば使われるほど敬意が減っていく現象があり、「貴様」がもともと敬語だったのに悪口になった例などが存在する。

● ふわっとした言葉遣いとまとめ

「車が来ました」ではなく「お車が到着したようです」のような過剰にふわっとした表現が現代では増えている現象がある。

このような包み込むような表現は、包んでおけば悪いことにはならないという考えから生まれており、包まないと気持ち悪いという感覚が広がっている。

川添氏の著書「パンチラインの言語学」には細かい言語学の知見と共に、作品への愛が暴走している章も多数含まれている。

「スクールオブロック」など川添氏が愛する作品についての熱い語りも本書の魅力の一つとなっている。

ふかわりょう氏との共著「日本語界隈」と合わせて、言語学の面白さと日常生活での言葉の不思議を楽しめる内容となっている。