【インタビュー・サマリー】 ※誤字・脱字はご容赦を

● 番組オープニングとゲスト紹介

武田砂鉄がパーソナリティを務めるラジオ番組『武田砂鉄 ラジオマガジン』のインタビューコーナーに、YouTubeとポッドキャストで配信している「ゆる言語学ラジオ」の話し手、水野太貴(みずの・だいき)氏がゲストとして登場した。

水野氏と武田氏は過去に雑誌取材や別の放送局でのラジオ出演などがあり、今回で三回目、四回目の共演となる間柄である。

「ゆる言語学ラジオ」はYouTubeの登録者数が40万人近く(または「40万人超」)に達する人気コンテンツで、言葉についてゆるく楽しく話すネットラジオとして配信されている。

番組では「飲みに行きたいっす」などの「っす」という言葉遣いが失礼なのかどうかといった、身近な言語現象を取り上げて議論した。

水野氏は言語学の研究者の視点から、日常会話で使われる言葉の意味や機能を分析し、わかりやすく解説することを番組のコンセプトとしている。

● 「っす」という言葉の言語学的分析

「っす」という言葉について、水野氏は自身の言語学的分析の結果として、「むしろめっちゃ大事」で「すごく重要」な言語表現であると説明した。

敬語には敬意を示す機能以外に、相手との距離感を調節する機能があり、特に丁寧な敬語は相手を遠ざけるという機能を持っている(例:嫌な上司にわざわざ丁寧に喋り、言葉上で距離を取る意思を示す)。

一方、タメ語は敬意を示さない代わりに距離を近づける機能があり、敬語とタメ語の関係性は、敬意(縦軸)と距離感(横軸)の「二軸四象限」のうち二つしか埋まっていなかった状況があったと分析した。

「っす」というス体は、敬意は示しつつ距離感を近づけるという両取りができるため、多くの人に支持されて現在でも使われているという分析が紹介された。

● 番組タイトルにおける「の」の有無についての議論

武田氏は番組タイトルを「武田砂鉄のラジオマガジン」にするか『武田砂鉄 ラジオマガジン』にするかでスタッフが五分ほど悩んだ結果、最終的に「の」を入れなかったというエピソードを共有した。

水野氏は「の」の研究が非常に多く、意味が広範囲にわたるため一概には言えないと前置きしつつ、「父の絵」が「父が描いた絵」「父が持っている絵」「父が描かれた絵」のどれなのか判別できない例を挙げた。

『爆笑問題カウボーイ』のように「の」がない場合は複合語として捉えられ、アクセントも変化して一つの語のまとまりとして認知されやすいと説明された。

ブランドとしてひとまとまりで認知してほしい場合は「の」がない方が良く、パーソナリティが行っていることを前景化したい場合は「の」があった方が良いという分析を提示した。

『タモリクラブ』も「タモリのクラブ」ではなく複合語として低い音から始まることで、ブランドとして確立されている例として挙げられた。

● 「武田砂鉄」という名前の発音の難しさ

武田氏は自分の名前「武田砂鉄」が非常に言いにくく、自分でも言いにくいし、相手が言う時に結構つっかかる人がいると述べた。

水野氏は「た」や「て」といった似たような調音点(口の中での音を出す場所)が近い音が連続しているため、早口言葉の研究で言われる典型的な噛みやすい語の一つであると分析した。

脳の中でどこで切るかを意識するだけで噛みにくくなるという体感レベルの経験があり、「バスガス爆発」を「バスが」「す」「爆発」と区切って読むと噛みにくくなる例が示された。

武田氏は「武田」で一回忘れて「(砂)鉄」をもう一回言うイメージで発音しており、つなげようとすると噛みやすくなると説明した。

間に「の」を入れるような感覚で区切ると読みやすくなる可能性があるが、どこで切るとベストなのかは明確な答えがないという結論になった。

● 会話の0.2秒とターンテイキングの仕組み

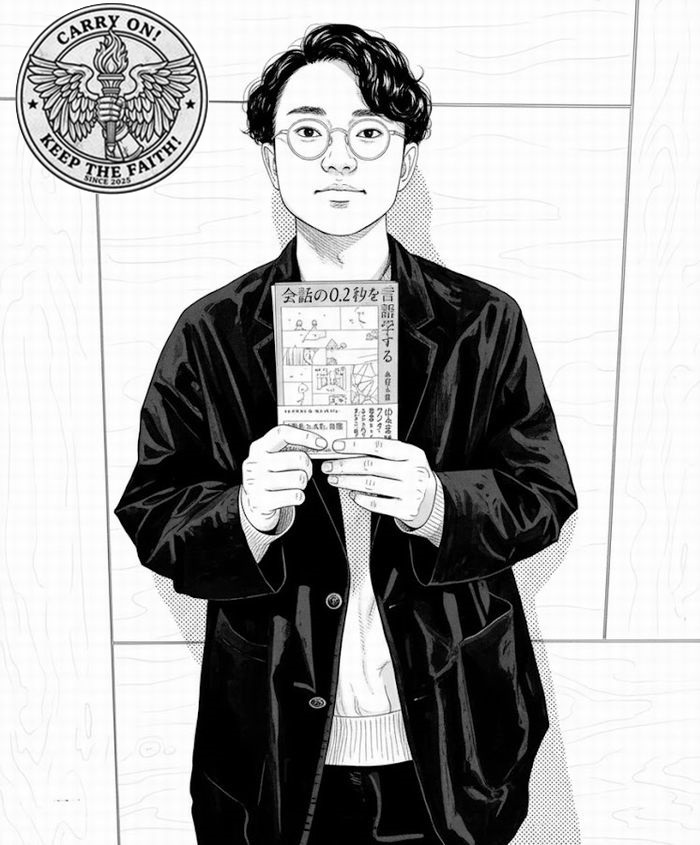

水野氏の新著『会話の0.2秒を言語学する』では、会話のターンが交代する際にかかる時間が平均でわずか0.2秒であるという研究が紹介されている。

ターンテイキングとは、一人が話し終わってから次の人が話し始めるまでの会話の交代のことであり、この0.2秒の間にどのような知識が参照されているのかを200ページ以上で解説している。

実際には0.2秒について語るには1000ページあっても足りないほど、言語学の推移がこの短い時間に全部詰まっているという。

ターンを取りたいことを示す方法として、息をこれ見よがしに吸う、のけぞる、前のめりになってマイクに近づくなどの非言語的なサインがある。

水野氏は「ゆる言語学ラジオ」を始めた当初はターンの取り合いに失敗して話者が衝突することがあったが、現在はライブ配信でも編集なしでほとんど話者が重ならないほど熟達したと述べた。

● お笑いと会話のタイミングの関係

お笑い芸人のボケと突っ込みのタイミングが点何秒の世界で面白い・面白くないが決まり、そのリズムがスカッとする感覚を生み出している。

芸人が「食い気味」に話し終わる前にかぶせる技術は、台本なしでやっているとしたら非常に高度な技だと水野氏は評価した。

グライスの協調の原理では、会話において必要以上に冗長にしない、情報を少なくしすぎない、分かりにくい言い方をしないという「四つのルール(公理)」があると説明された。

漫才は会話の公理からの「逸脱」と、それを元に戻す「修復」の往復運動であり、わからない状態からわかる状態に戻った時にカタルシスを感じて笑いが発生するという金水敏先生の論文が紹介された。

ボケの内容が会話の流れから遠い場合、間を取らずに突っ込むと修復がすんなりいかないため、少し泳がせて間を作ってから突っ込む方が笑いが大きくなるという分析が示された。

● 会話スタイルの差と男女差

水野氏が最近気になって調べているのは会話のスタイル差で、特に男女差による違いが研究されている。

女性は比較的会話の中で和合を重視し、お互いの前提を確かめ合ったり、相手と違うことをあまり言わないように調整する傾向がある。

男性は会社で仕事ができるかどうかなど競争を会話の中で行い、家に帰ると独立して一人でいたいため会話をしたくない傾向がある。

女性は他愛のない会話をすることが親密さを表すと考えるため、家に帰ってきても話してくれない男性とのすれ違いが生じる典型的なパターンがある。

会話が話し終わる前までに食い気味で応答するのをテンポが良いと評価する人もいれば、威圧的と感じる人もいるなど、性差以外にも様々な要因による個人差が存在する。

● 沈黙の時間と修復行動

武田氏は初めて会うゲストとラジオで話す際、相手の返事が出てくるまでどれくらい待って大丈夫なのかをいつも悩むと述べた。

0.5秒ぐらい待てば出てくるかもしれないところを怖がってこちらから話しかけてしまうと、相手が話そうとしていた直前だったかもしれないという経験が語られた。

人は平均1秒ぐらい沈黙があると修復行動に出て、質問の仕方が悪かったと思って質問を変えたり、答えづらかったと思って質問を取り下げたりする。

武田氏は経験を重ねる中で「この人の言葉が立ち上がってくるのを信じよう」と思うようになり、あまり急ぎすぎないように心がけるようになった。

『クローズアップ現代』で国谷裕子氏が高倉健氏にインタビューした際、17秒の沈黙があったエピソードが紹介され、その忍耐力の凄さが話題になった。

● 日本語の会話速度と文化的特徴

世界20の言語で調査した結果、会話のターン交代の平均は0.2秒だが、日本語は0.07秒と半分以下の速さで世界でもかなりせっかちな部類に入る。

日本人はYES/NO質問に対して、質問が終わる前にもう応答することがあり、データにはマイナス0.何ミリ秒という記録もある。

水野氏は日本人がゆったり会話している部類だと思っていたが、実際には英語話者よりも速く、北欧やアサバスカ語などはもっと間が長くゆっくり話すという事実に驚いた。

テレビやメディアで見られる芸人的な会話がスタンダードになり、一般生活にも染み渡って、パンパンパンと会話が成立するのが良き会話だと思われすぎているのではないかという指摘があった。

昔の昭和の会話を見たらもっと間が長かったかもしれないという可能性が議論され、その場で聞かれたことをすぐ返せると頭が良いという言説への疑問も提示された。

● フィラーの重要性と言語化への疑問

水野氏の著書では「と」「あの」「その」「えっと」などのフィラー(つなぎ言葉)がどういう意味を持つのかについてかなりのページを割いて解説されている。

フィラーを使う人は頭が悪いという言説とは距離を取って生活してほしいと水野氏は強調した。

最近の書店では「言語化」というタイトルのついた本が多く並んでおり、聞かれたことにズバッと答えられることが頭の切れの良さとされすぎている傾向がある。

武田氏は即座に答えられることよりも、じっくり考える人の方が色気があってかっこいいのではないかという意見を述べた。

言語学は的確な言語にたどり着くことが目的ではなく、なぜこういう言葉が使われているのかを探求する学問であり、本書はそれを事細かに追求していると総括された。

ターンテイキングとは、一人が話し終わってから次の人が話し始めるまでの会話の交代のことであり、この0.2秒の間にどのような知識が参照されているのかを200ページ以上で解説している。

実際には0.2秒について語るには1000ページあっても足りないほど、言語学の推移がこの短い時間に全部詰まっているという。

ターンを取りたいことを示す方法として、息をこれ見よがしに吸う、のけぞる、前のめりになってマイクに近づくなどの非言語的なサインがある。

水野氏は「ゆる言語学ラジオ」を始めた当初はターンの取り合いに失敗して話者が衝突することがあったが、現在はライブ配信でも編集なしでほとんど話者が重ならないほど熟達したと述べた。

● お笑いと会話のタイミングの関係

お笑い芸人のボケと突っ込みのタイミングが点何秒の世界で面白い・面白くないが決まり、そのリズムがスカッとする感覚を生み出している。

芸人が「食い気味」に話し終わる前にかぶせる技術は、台本なしでやっているとしたら非常に高度な技だと水野氏は評価した。

グライスの協調の原理では、会話において必要以上に冗長にしない、情報を少なくしすぎない、分かりにくい言い方をしないという「四つのルール(公理)」があると説明された。

漫才は会話の公理からの「逸脱」と、それを元に戻す「修復」の往復運動であり、わからない状態からわかる状態に戻った時にカタルシスを感じて笑いが発生するという金水敏先生の論文が紹介された。

ボケの内容が会話の流れから遠い場合、間を取らずに突っ込むと修復がすんなりいかないため、少し泳がせて間を作ってから突っ込む方が笑いが大きくなるという分析が示された。

● 会話スタイルの差と男女差

水野氏が最近気になって調べているのは会話のスタイル差で、特に男女差による違いが研究されている。

女性は比較的会話の中で和合を重視し、お互いの前提を確かめ合ったり、相手と違うことをあまり言わないように調整する傾向がある。

男性は会社で仕事ができるかどうかなど競争を会話の中で行い、家に帰ると独立して一人でいたいため会話をしたくない傾向がある。

女性は他愛のない会話をすることが親密さを表すと考えるため、家に帰ってきても話してくれない男性とのすれ違いが生じる典型的なパターンがある。

会話が話し終わる前までに食い気味で応答するのをテンポが良いと評価する人もいれば、威圧的と感じる人もいるなど、性差以外にも様々な要因による個人差が存在する。

● 沈黙の時間と修復行動

武田氏は初めて会うゲストとラジオで話す際、相手の返事が出てくるまでどれくらい待って大丈夫なのかをいつも悩むと述べた。

0.5秒ぐらい待てば出てくるかもしれないところを怖がってこちらから話しかけてしまうと、相手が話そうとしていた直前だったかもしれないという経験が語られた。

人は平均1秒ぐらい沈黙があると修復行動に出て、質問の仕方が悪かったと思って質問を変えたり、答えづらかったと思って質問を取り下げたりする。

武田氏は経験を重ねる中で「この人の言葉が立ち上がってくるのを信じよう」と思うようになり、あまり急ぎすぎないように心がけるようになった。

『クローズアップ現代』で国谷裕子氏が高倉健氏にインタビューした際、17秒の沈黙があったエピソードが紹介され、その忍耐力の凄さが話題になった。

● 日本語の会話速度と文化的特徴

世界20の言語で調査した結果、会話のターン交代の平均は0.2秒だが、日本語は0.07秒と半分以下の速さで世界でもかなりせっかちな部類に入る。

日本人はYES/NO質問に対して、質問が終わる前にもう応答することがあり、データにはマイナス0.何ミリ秒という記録もある。

水野氏は日本人がゆったり会話している部類だと思っていたが、実際には英語話者よりも速く、北欧やアサバスカ語などはもっと間が長くゆっくり話すという事実に驚いた。

テレビやメディアで見られる芸人的な会話がスタンダードになり、一般生活にも染み渡って、パンパンパンと会話が成立するのが良き会話だと思われすぎているのではないかという指摘があった。

昔の昭和の会話を見たらもっと間が長かったかもしれないという可能性が議論され、その場で聞かれたことをすぐ返せると頭が良いという言説への疑問も提示された。

● フィラーの重要性と言語化への疑問

水野氏の著書では「と」「あの」「その」「えっと」などのフィラー(つなぎ言葉)がどういう意味を持つのかについてかなりのページを割いて解説されている。

フィラーを使う人は頭が悪いという言説とは距離を取って生活してほしいと水野氏は強調した。

最近の書店では「言語化」というタイトルのついた本が多く並んでおり、聞かれたことにズバッと答えられることが頭の切れの良さとされすぎている傾向がある。

武田氏は即座に答えられることよりも、じっくり考える人の方が色気があってかっこいいのではないかという意見を述べた。

言語学は的確な言語にたどり着くことが目的ではなく、なぜこういう言葉が使われているのかを探求する学問であり、本書はそれを事細かに追求していると総括された。