【インタビュー・サマリー】 ※誤字・脱字はご容赦を

● 自炊料理家としての活動紹介と「自炊料理家」の由来

山口ゆかさんは、自炊料理家として、料理初心者や料理が苦手な方に料理を教える専門家です。

「自炊料理家」という肩書きは父親が付けてくれたもので、自炊という言葉がご自身にとって非常に大切なキーワードであると語っています。

料理教室には高校1年生から50代・60代の男性まで、幅広い年齢層が参加しており、老若男女が一つのクラスに集まるユニークな環境を作っています。

一般的な料理家はテレビや雑誌でレシピを紹介するイメージがありますが、山口さんは「自炊」を前面に押し出すことで、独自の立ち位置を確立しました。

特に料理が苦手な人や初心者を専門にすることで、料理へのハードルを下げる活動を展開しています。

● 世界自炊紀行の執筆経緯と取材内容

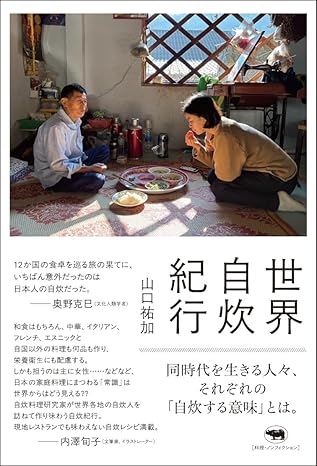

本書は、2024年の一年間で全世界12カ国38家庭を取材し、各国から2つの家庭を厳選して合計24組の自炊事情を550ページ近い本にまとめたものです。

各国で原稿を書き上げていたため、ページ数を想像せずに書き進めた結果、予想以上に分厚い本になってしまいました。

この「人生で初めて仕事で海外の家庭を取材する」という企画を、ご自身で提案し実現させた取り組みです。

取材先の開拓には、Facebookでの知人への問いかけ、ワイナリーのエクスチェンジプログラム、大使館へのメールなど、様々な方法を活用しました。

特に大使館にメールを送って取材先を紹介してもらう方法は意外と返信があり、トルコとペルーはこの方法でつながりを得ることができたといいます。

● キューバの自炊文化と献立の衝撃

キューバの家庭では、炊いたご飯・焼いた肉・サラダ・黒豆のスープ、もしくは黒豆の炊き込みご飯・焼いた肉・サラダ、という2パターンしか献立を見なかったそうです。

日本の家庭料理のバラエティに慣れていた山口さんにとって、「こんなに選択肢が少ない国がある」という事実は大きな衝撃でした。

しかし、キューバの人々は献立が少ないことに全く困っている様子がなく、近所の人とラム酒で乾杯しながら余裕を持って過ごしていました。

これは、社会主義体制の配給制度や貿易が盛んでない国情により、国内の食材でやりくりするしかないという背景があります。

山口さんは、今晩の献立を考えないという生活スタイルに、むしろ気持ちよさを感じたと語っています。

● 台湾の外食文化と自炊事情

台湾の料理は薄味で1個の量が少なく、バリエーションが豊富であるため、山口さんの胃が弱い体質にも非常に合っていました。

街中には様々な総菜を取れる食堂(自助餐など)が点在し、好きなものを取ってグラムで量ってお会計するスタイルが一般的です。

台湾では朝から夜まで外食専門店が営業しており、朝4時や5時から開いている朝食専門店には行列ができることもあります。

外食文化が深く根付いた台湾で、「量も調節でき、薄味で野菜専門店もある」という環境の中で、それでも自炊をする人がいる理由を取材しました。

日本では「外食が高い・量が多い・しょっぱい」という理由で自炊を選ぶ人が多いですが、台湾ではそれらの問題がない中での自炊という点が非常に興味深い発見でした。

● ポルトガルの同性カップルから学ぶ家事分担

ポルトガルの同性カップルの自宅を取材し、家事や料理の役割分担について印象的な話を聞くことができました。

「女性だからこれをしないと」「男性だからこれをしないと」という決めつけで責任を感じて役割を担うのではなく、「お互いがどうしたら心地よく暮らせるか」を話し合うことが大事だという考え方に共感したそうです。

生活をする上で家事は必ず発生しますが、「女性だから家事が得意、料理が得意というわけではない」という当たり前の事実を再確認できました。

男女に関係なく、一緒に暮らす人たちが得意なことや嫌じゃないことをやればいい、という純粋な考え方に気持ちがフラットになったと語っています。

ポルトガルの別の家庭では、野菜をたくさん食べなければ栄養が取れないという価値観が根付いておらず、「スープを食べていれば大丈夫」という考え方があることも発見しました。

● フランスの冷たい食事の豊かさと温度への執着

フランスでは、チーズやパンがそのままで美味しく、常温で食べられる料理が多いことに豊かさを感じました。

ラタトゥイユのように、冷えていても、常温でも、暖かくても、どの温度でもそれぞれの美味しさがある料理の存在に驚いています。

日本では「冷めないうちに食べなさい」という文化があり、常温の米や味噌汁には抵抗感がありますが、これは慣習による可能性があります。

コンビニ弁当を温める際に「ポテサラは温めたくない」「たくあんがぬるいのは嫌」という細かい温度へのこだわりは、日本人特有のものであると分析しています。

韓国のチゲのように過剰なほど熱々で提供され、そこにフリーの食材を入れて各自が調理できるスタイルは、和食とは異なる調理の自由度があることも発見しました。

● ラオスの炭火料理とスペインから見た日本の「やりすぎ」

ラオスでは今でも炭火で料理するのが一般的で、七輪に炭をくべて少しずつ火を大きくしていくため、料理に非常に時間がかかります。

ラオスの人々は時間がかかることを普通のこととして受け入れており、炭火で焼かれる肉を見ているだけでビールが飲める豊かな時間を過ごしていました。

GDPは圧倒的に低いのに毎日が豊かというアンビバレントさに圧倒され、最も印象深い国としてラオスを挙げています。

スペインの人々と過ごす中で、日本はバラエティーの多さや小鉢の多さ、毎日違うものを食べることなど、「やりすぎなのではないか」と感じました。

社会全体のバラエティーの多さに合わせる必要はなく、自分の家のことは自分たちで考えて選べばいいという考え方を提案しています。

● 名もなき料理の価値と自炊の連続性

どの国でも日々の料理は名もなき料理の連続であり、家にある適当な炒め物や残り物の炒め物が多く作られています。

家にあるものを炒めた料理に対して「これ何?」と聞かれることがあり、ハンバーグなど名前のついているものに安心する傾向があるのは日本特有のようです。

名もなき料理はレシピにできないため、各家庭で家にあるものを適当に組み立てることが、もっと普通に受け入れられるべきだと考えています。

タイの山岳民族の家庭では、前日のスープに入っていた豚肉を取り出して炒め物を作るなど、料理の連続性の中での創意工夫が見られました。

『世界自炊紀行』は、完成された各国の料理ではなく、その家庭の冷蔵庫に残っていたものをそのまま料理する、ありそうでなかった新しいタイプの本です。

本書は、2024年の一年間で全世界12カ国38家庭を取材し、各国から2つの家庭を厳選して合計24組の自炊事情を550ページ近い本にまとめたものです。

各国で原稿を書き上げていたため、ページ数を想像せずに書き進めた結果、予想以上に分厚い本になってしまいました。

この「人生で初めて仕事で海外の家庭を取材する」という企画を、ご自身で提案し実現させた取り組みです。

取材先の開拓には、Facebookでの知人への問いかけ、ワイナリーのエクスチェンジプログラム、大使館へのメールなど、様々な方法を活用しました。

特に大使館にメールを送って取材先を紹介してもらう方法は意外と返信があり、トルコとペルーはこの方法でつながりを得ることができたといいます。

● キューバの自炊文化と献立の衝撃

キューバの家庭では、炊いたご飯・焼いた肉・サラダ・黒豆のスープ、もしくは黒豆の炊き込みご飯・焼いた肉・サラダ、という2パターンしか献立を見なかったそうです。

日本の家庭料理のバラエティに慣れていた山口さんにとって、「こんなに選択肢が少ない国がある」という事実は大きな衝撃でした。

しかし、キューバの人々は献立が少ないことに全く困っている様子がなく、近所の人とラム酒で乾杯しながら余裕を持って過ごしていました。

これは、社会主義体制の配給制度や貿易が盛んでない国情により、国内の食材でやりくりするしかないという背景があります。

山口さんは、今晩の献立を考えないという生活スタイルに、むしろ気持ちよさを感じたと語っています。

● 台湾の外食文化と自炊事情

台湾の料理は薄味で1個の量が少なく、バリエーションが豊富であるため、山口さんの胃が弱い体質にも非常に合っていました。

街中には様々な総菜を取れる食堂(自助餐など)が点在し、好きなものを取ってグラムで量ってお会計するスタイルが一般的です。

台湾では朝から夜まで外食専門店が営業しており、朝4時や5時から開いている朝食専門店には行列ができることもあります。

外食文化が深く根付いた台湾で、「量も調節でき、薄味で野菜専門店もある」という環境の中で、それでも自炊をする人がいる理由を取材しました。

日本では「外食が高い・量が多い・しょっぱい」という理由で自炊を選ぶ人が多いですが、台湾ではそれらの問題がない中での自炊という点が非常に興味深い発見でした。

● ポルトガルの同性カップルから学ぶ家事分担

ポルトガルの同性カップルの自宅を取材し、家事や料理の役割分担について印象的な話を聞くことができました。

「女性だからこれをしないと」「男性だからこれをしないと」という決めつけで責任を感じて役割を担うのではなく、「お互いがどうしたら心地よく暮らせるか」を話し合うことが大事だという考え方に共感したそうです。

生活をする上で家事は必ず発生しますが、「女性だから家事が得意、料理が得意というわけではない」という当たり前の事実を再確認できました。

男女に関係なく、一緒に暮らす人たちが得意なことや嫌じゃないことをやればいい、という純粋な考え方に気持ちがフラットになったと語っています。

ポルトガルの別の家庭では、野菜をたくさん食べなければ栄養が取れないという価値観が根付いておらず、「スープを食べていれば大丈夫」という考え方があることも発見しました。

● フランスの冷たい食事の豊かさと温度への執着

フランスでは、チーズやパンがそのままで美味しく、常温で食べられる料理が多いことに豊かさを感じました。

ラタトゥイユのように、冷えていても、常温でも、暖かくても、どの温度でもそれぞれの美味しさがある料理の存在に驚いています。

日本では「冷めないうちに食べなさい」という文化があり、常温の米や味噌汁には抵抗感がありますが、これは慣習による可能性があります。

コンビニ弁当を温める際に「ポテサラは温めたくない」「たくあんがぬるいのは嫌」という細かい温度へのこだわりは、日本人特有のものであると分析しています。

韓国のチゲのように過剰なほど熱々で提供され、そこにフリーの食材を入れて各自が調理できるスタイルは、和食とは異なる調理の自由度があることも発見しました。

● ラオスの炭火料理とスペインから見た日本の「やりすぎ」

ラオスでは今でも炭火で料理するのが一般的で、七輪に炭をくべて少しずつ火を大きくしていくため、料理に非常に時間がかかります。

ラオスの人々は時間がかかることを普通のこととして受け入れており、炭火で焼かれる肉を見ているだけでビールが飲める豊かな時間を過ごしていました。

GDPは圧倒的に低いのに毎日が豊かというアンビバレントさに圧倒され、最も印象深い国としてラオスを挙げています。

スペインの人々と過ごす中で、日本はバラエティーの多さや小鉢の多さ、毎日違うものを食べることなど、「やりすぎなのではないか」と感じました。

社会全体のバラエティーの多さに合わせる必要はなく、自分の家のことは自分たちで考えて選べばいいという考え方を提案しています。

● 名もなき料理の価値と自炊の連続性

どの国でも日々の料理は名もなき料理の連続であり、家にある適当な炒め物や残り物の炒め物が多く作られています。

家にあるものを炒めた料理に対して「これ何?」と聞かれることがあり、ハンバーグなど名前のついているものに安心する傾向があるのは日本特有のようです。

名もなき料理はレシピにできないため、各家庭で家にあるものを適当に組み立てることが、もっと普通に受け入れられるべきだと考えています。

タイの山岳民族の家庭では、前日のスープに入っていた豚肉を取り出して炒め物を作るなど、料理の連続性の中での創意工夫が見られました。

『世界自炊紀行』は、完成された各国の料理ではなく、その家庭の冷蔵庫に残っていたものをそのまま料理する、ありそうでなかった新しいタイプの本です。