【インタビュー・サマリー】 ※誤字・脱字はご容赦を

● 小林美希氏のプロフィールと著作紹介

小林美希氏は1975年茨城県生まれで、神戸大学法学部を卒業後、株式新聞社、毎日新聞社『エコノミスト』編集部を経て、2007年からフリージャーナリストとして活動している。

2013年に「子どもを産ませない社会の構造とマタニティハラスメントに関する一連の報道」で貧困ジャーナリズム賞を受賞した。

就職氷河期世代の雇用問題、保育、医療、介護をライフワークとして数々の著作を発表している。

2013年に出版した『ルポ産ませない社会』は、マタハラという言葉が出た最初の頃に出された本で、十数年経った現在も変わったところと変わらないところがある。

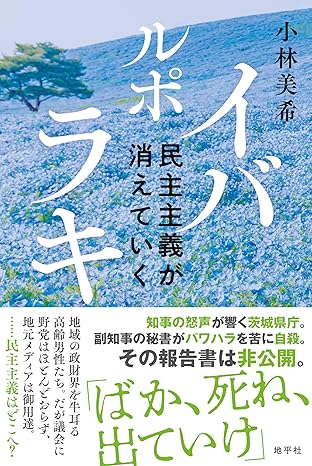

今回の新著『ルポ イバラキ: 民主主義が消えていく』では、茨城県政の問題点を徹底的に取材し、帯には「馬鹿、死ね、出て行け」という衝撃的な言葉が掲載されている。

● 大井川知事のパワハラ疑惑と職員の実態

帯に書かれた「馬鹿、死ね、出て行け」は県知事が県職員幹部に言っていたという告発を受けた言葉で、本人は「死ね」だけは否定しているが、「馬鹿、出て行け」は記者会見で釈明した。

茨城県政は「西の兵庫、東の茨城」と言われており、パワハラの疑いがかなり出ているという話が県内各地で出ている。

無理な県政、無理な数値目標を立てて絶対それを達成しようとすることで歪みが出てきて、県職員がかなり疲弊している状況にある。

2017年に知事が就任して以降、自死とみられる職員が13人おり、100人以上が心を病んで休んでいるという深刻な実態がある。

このような事態が表面化してこなかった原因として、上を見て実態が出てこないことや、目立つと何が起こるか心配する風土、そしてマスコミの報道が皆無に等しかったことが挙げられる。

● 黒塗り報告書と情報隠蔽の問題

自死された職員についての報告書を求めると、ほぼ黒塗りで、どこが読めるのかわからないほどの状態で出てくる。

毎日新聞がスクープを出し、黒塗り部分には副知事のパワハラによって秘書が亡くなった件について「問題がなかったわけではない」という文言が隠されていたことが判明した。

知事側はスクープしたメディアの報道を問題視し、記者会見で「遺族の気持ちを考えたら、そんなことを書けるのか」という旨の発言をした。

県は一貫して「遺族のご意向もあるので」ということで、全てが伏せられてきた状態が続いている。

地元の記者たちは事実を知っていたが書けないでいて、県議会で県議が質疑をして初めて報道に至ったという経緯があり、メディア自ら出したわけではない。

● 地元メディアと県政の緊張感のなさ

地元メディアと県政との間に緊張関係が存在せず、一面の一番目立つ記事が県の事業を始めますという広報的な内容が多い。

批判的な記事がなかなか見当たらず、新聞社本社そのものが県の建物に入っているという物理的な距離の近さもある。

県や自治体からの広告収入があることで、権力批判が少なくなっているという構造的な問題がある。

小林氏が茨城新聞社に事実確認の質問を項目立てて送ったところ、回答は本当に一行一行のような簡素なもので、事実が明らかになっても探求していく姿勢が見えない。

茨城が保守王国であることの影響が大きく、閉塞感、事なかれ主義、目立つといけないという風土が蔓延している。

特に女性の県外流出が男性より多く、小林氏自身も納得できる状況であり、女性が家を守り男性が外で働くという価値観が全国の中でも最も強く残っている。

● 大井川知事のワンマン体質と思いつき政策

2017年に県知事になって1年半経った2019年頃から、大洗にジンベエザメを呼びたい、日立市にパンダを誘致、偕楽園有料化、県立進学校の高校に附属中学を作るなど、様々な政策を次々に打ち出した。

これらの政策は記者発表で初めて関係者が知るという状態で、知事が発表したらもう決定事項になっているような進め方をしている。

県の施設のネーミングライツを企業に売る取り組みでは、図書館にカフェを併設させ、看板のロゴがカフェの方が目立つような状況になっている。

かなり安い賃料で企業が入ることができ、県の収入にもなるが、自治体議員など政界関係者は「次の選挙もよろしくね」というメッセージと捉えている。

先日の茨城県知事選では圧勝とは言えず、前回の選挙から20万票以上減らしており、計画的な対抗馬が出ていたら結果が違った可能性がある。

● 教育改革の問題点とKPI導入の弊害

県の教育改革の最大の問題は、東大や医学部合格を増やすことを目的として、新学校に附属中学を作り、中高一貫の六年制の学校を作っていること。

KPI(重要業績評価指標)という企業や工場でよく使われる数値目標を教育現場に導入し、東大・京大・難関国立大学医学部の合格者数の目標を各校が作らされている。

県は県から作っているとは言っていないが、現場は県から降りてくると受け止めており、東大何人受かるのが目的になってしまい、高校が予備校化している。

その結果、自殺未遂をする子が目立ってきたり、不登校が増加し、進学校に行っているのに退学してしまう数が見えてきた。

高校中退率を調べると全国でもワースト3位、ワースト4位という高さで、私立に対しても難関大学に合格すると県から補助金が出るというコントロールが始まっている。

スピード感を持ってという知事のフレーズのもと、検討や検証がないまま急に変わっていくので現場が追いつかず、反発も高まる。

● 事実検証の必要性と今後の課題

しがらみをほどく方法として、いろんな事実をきちんとみんなが把握していくことから始めるしかない。

大井川知事は工場立地ナンバーワンなど良い数字を強調するが、調べていくとその工場で雇用される人は前の県政より減っているなど、数字の裏がある。

記者発表で思いつきを発表されると、新聞もテレビもそのまま報道するしかなく、検証して書く暇がないため、記者発表で新しいことを言うのはやめてほしい。

実際に多くの職員が亡くなっているのではないか、休んでいる方が多くなっているという非常に大きな問題がある。

県知事選で獲得票数は減っているとはいえ勝ったことで民意だと言われるが、勝ったから何でもやっていいわけではなく、当選した直後でも政策の徹底検証が必要。

保守王国のしがらみ、原発のことをタブーにして議論ができなくなる状況など、茨城特有の問題も存在している。

● 大井川知事のパワハラ疑惑と職員の実態

帯に書かれた「馬鹿、死ね、出て行け」は県知事が県職員幹部に言っていたという告発を受けた言葉で、本人は「死ね」だけは否定しているが、「馬鹿、出て行け」は記者会見で釈明した。

茨城県政は「西の兵庫、東の茨城」と言われており、パワハラの疑いがかなり出ているという話が県内各地で出ている。

無理な県政、無理な数値目標を立てて絶対それを達成しようとすることで歪みが出てきて、県職員がかなり疲弊している状況にある。

2017年に知事が就任して以降、自死とみられる職員が13人おり、100人以上が心を病んで休んでいるという深刻な実態がある。

このような事態が表面化してこなかった原因として、上を見て実態が出てこないことや、目立つと何が起こるか心配する風土、そしてマスコミの報道が皆無に等しかったことが挙げられる。

● 黒塗り報告書と情報隠蔽の問題

自死された職員についての報告書を求めると、ほぼ黒塗りで、どこが読めるのかわからないほどの状態で出てくる。

毎日新聞がスクープを出し、黒塗り部分には副知事のパワハラによって秘書が亡くなった件について「問題がなかったわけではない」という文言が隠されていたことが判明した。

知事側はスクープしたメディアの報道を問題視し、記者会見で「遺族の気持ちを考えたら、そんなことを書けるのか」という旨の発言をした。

県は一貫して「遺族のご意向もあるので」ということで、全てが伏せられてきた状態が続いている。

地元の記者たちは事実を知っていたが書けないでいて、県議会で県議が質疑をして初めて報道に至ったという経緯があり、メディア自ら出したわけではない。

● 地元メディアと県政の緊張感のなさ

地元メディアと県政との間に緊張関係が存在せず、一面の一番目立つ記事が県の事業を始めますという広報的な内容が多い。

批判的な記事がなかなか見当たらず、新聞社本社そのものが県の建物に入っているという物理的な距離の近さもある。

県や自治体からの広告収入があることで、権力批判が少なくなっているという構造的な問題がある。

小林氏が茨城新聞社に事実確認の質問を項目立てて送ったところ、回答は本当に一行一行のような簡素なもので、事実が明らかになっても探求していく姿勢が見えない。

茨城が保守王国であることの影響が大きく、閉塞感、事なかれ主義、目立つといけないという風土が蔓延している。

特に女性の県外流出が男性より多く、小林氏自身も納得できる状況であり、女性が家を守り男性が外で働くという価値観が全国の中でも最も強く残っている。

● 大井川知事のワンマン体質と思いつき政策

2017年に県知事になって1年半経った2019年頃から、大洗にジンベエザメを呼びたい、日立市にパンダを誘致、偕楽園有料化、県立進学校の高校に附属中学を作るなど、様々な政策を次々に打ち出した。

これらの政策は記者発表で初めて関係者が知るという状態で、知事が発表したらもう決定事項になっているような進め方をしている。

県の施設のネーミングライツを企業に売る取り組みでは、図書館にカフェを併設させ、看板のロゴがカフェの方が目立つような状況になっている。

かなり安い賃料で企業が入ることができ、県の収入にもなるが、自治体議員など政界関係者は「次の選挙もよろしくね」というメッセージと捉えている。

先日の茨城県知事選では圧勝とは言えず、前回の選挙から20万票以上減らしており、計画的な対抗馬が出ていたら結果が違った可能性がある。

● 教育改革の問題点とKPI導入の弊害

県の教育改革の最大の問題は、東大や医学部合格を増やすことを目的として、新学校に附属中学を作り、中高一貫の六年制の学校を作っていること。

KPI(重要業績評価指標)という企業や工場でよく使われる数値目標を教育現場に導入し、東大・京大・難関国立大学医学部の合格者数の目標を各校が作らされている。

県は県から作っているとは言っていないが、現場は県から降りてくると受け止めており、東大何人受かるのが目的になってしまい、高校が予備校化している。

その結果、自殺未遂をする子が目立ってきたり、不登校が増加し、進学校に行っているのに退学してしまう数が見えてきた。

高校中退率を調べると全国でもワースト3位、ワースト4位という高さで、私立に対しても難関大学に合格すると県から補助金が出るというコントロールが始まっている。

スピード感を持ってという知事のフレーズのもと、検討や検証がないまま急に変わっていくので現場が追いつかず、反発も高まる。

● 事実検証の必要性と今後の課題

しがらみをほどく方法として、いろんな事実をきちんとみんなが把握していくことから始めるしかない。

大井川知事は工場立地ナンバーワンなど良い数字を強調するが、調べていくとその工場で雇用される人は前の県政より減っているなど、数字の裏がある。

記者発表で思いつきを発表されると、新聞もテレビもそのまま報道するしかなく、検証して書く暇がないため、記者発表で新しいことを言うのはやめてほしい。

実際に多くの職員が亡くなっているのではないか、休んでいる方が多くなっているという非常に大きな問題がある。

県知事選で獲得票数は減っているとはいえ勝ったことで民意だと言われるが、勝ったから何でもやっていいわけではなく、当選した直後でも政策の徹底検証が必要。

保守王国のしがらみ、原発のことをタブーにして議論ができなくなる状況など、茨城特有の問題も存在している。