【インタビュー・サマリー】 ※誤字・脱字はご容赦を

● 番組オープニングと山崎雅弘氏の紹介

文化放送の武田砂鉄ラジオマガジンのラジマガインタビューコーナーとして、戦時紛争史研究家の山崎雅弘氏をゲストに迎えた。

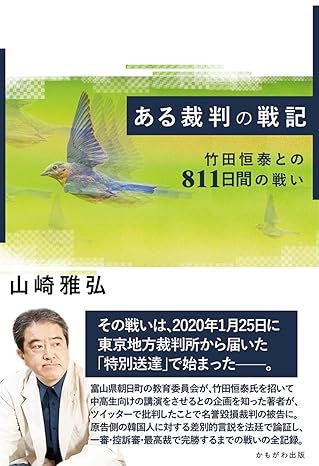

武田氏は、山崎氏の以前からの著書や投稿を拝見しており、特に「ある裁判の戦記」という本の書評を執筆した経験がある。

「ある裁判の戦記」は、竹田恒泰氏から名誉毀損で提訴され、勝訴するまでの年間にわたる裁判の経緯を、山崎氏の視点から記録した本である。

本の中で、名誉毀損裁判に勝訴するまでの経緯の大変さと、金銭的負担の重さが詳細に描かれていた。

山崎氏はこの訴訟を、批判を封じるためのスラップ訴訟と位置づけ、このようなことを許してはいけないという信念で最後まで闘う覚悟で取り組んだ。

● 最新刊「嘘が勝者となる時代」執筆の背景

山崎氏の最新刊「ウソが勝者となる時代」は、当初、嘘をテーマにする予定ではなかったが、社会状況の変化により執筆することになった。

「ある裁判の戦記」は、竹田恒泰氏から名誉毀損で提訴され、勝訴するまでの年間にわたる裁判の経緯を、山崎氏の視点から記録した本である。

本の中で、名誉毀損裁判に勝訴するまでの経緯の大変さと、金銭的負担の重さが詳細に描かれていた。

山崎氏はこの訴訟を、批判を封じるためのスラップ訴訟と位置づけ、このようなことを許してはいけないという信念で最後まで闘う覚悟で取り組んだ。

● 最新刊「嘘が勝者となる時代」執筆の背景

山崎氏の最新刊「ウソが勝者となる時代」は、当初、嘘をテーマにする予定ではなかったが、社会状況の変化により執筆することになった。

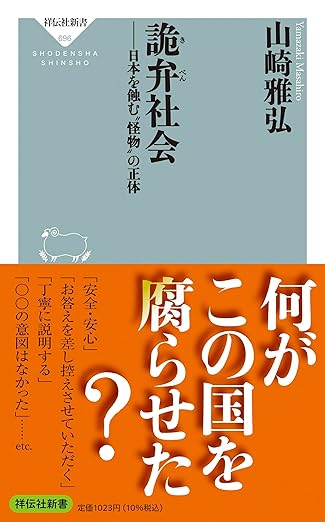

昨年上梓した「詭弁社会」という本では、論理的な詐術、特に政治の分野での質問へのはぐらかしや、一見もっともらしいが論理的には中身がない言葉の使い方を取り上げた。

昨年上梓した「詭弁社会」という本では、論理的な詐術、特に政治の分野での質問へのはぐらかしや、一見もっともらしいが論理的には中身がない言葉の使い方を取り上げた。

「詭弁社会」の冒頭で、日本社会には詭弁と嘘という二匹の怪物が徘徊していると書いたが、当時は嘘について特に本を書くイメージはなかった。

しかしこの一、二年の社会状況を見ると、政治家が語る嘘や、社会に氾濫する嘘の質が変わってきたと感じるようになった。

従来の政治家の嘘は、不正疑惑の追及をはぐらかすなど防御的なものが多かったが、最近は非常に攻撃的な嘘が増えている。

選挙で勝つために対立候補を攻撃したり、批判的な対立陣営の人を嘘で攻撃して精神的に潰すなど、社会への危害や弊害が大きい嘘の使われ方をしている。

● 現代における嘘の新しい性質と危険性

以前は、ファクトチェックで事実を提示すれば嘘の影響力を止めることができたが、今はファクトチェックを出されても平気で無視して嘘を言い続ける状況になっている。

嘘をつく理由が、特定の個人や団体を攻撃してダメージを与えることが目的化しているため、嘘だと立証されても集団で嘘をつき続けることで、相手へのダメージをかけ続けることができる。

最悪の事態として、兵庫県知事選に関連して、竹内英明氏という真面目な県議会議員が、攻撃的な嘘の集団的な言いがかりによって精神的に追い詰められ亡くなった。

このようなことを放置すると広がっていくため、今の段階で、きちんと社会の側でこのようなことをやってはいけないと止めないといけない。

トランプ大統領の一期目と二期目を比較すると、一期目では「ポストトゥルース」という言葉が問題視されたが、二期目では論証できない証拠のないものを日々吐きまくり、検証する間もなく次の嘘が飛び交う現状になっている。

● トランプの嘘の実態と思考形態

ワシントン・ポストの検証によると、トランプは一期目の四年間で3万件以上の嘘をついており、一日平均21件という驚異的な数である。

事実と違うと批判されても指摘されても全く意に介さず、同じことを言い続けるという特徴がある。

昨年11月の大統領選挙でも選挙キャンペーンでたくさん嘘をつき、「移民がペットの犬や猫を食べる」という完全な嘘も大統領選挙の重要な争点にまでなった。

トランプの思考形態は三つの柱で構成されている:①人間を敵と味方で区別し敵を攻撃する思考、②嘘を悪いことだと思わず有効な攻撃手段と見なす思考、③自分が属する多数派の支配を強め少数派を差別する思考。

日本では国政ではまだそこまでひどくないが、地方政治では小トランプのような人物が続々と出てきて、嘘をネットで流し、切り取り動画で拡散させることで嘘を信じさせる事例が増えている。

兵庫県知事選挙では、嘘が選挙中にばらまかれて結果を左右し、既成事実ができてしまったという現実がある。

● 群衆心理と嘘への社会の対応

嘘に慣れてしまったことが非常に危ういことであり、嘘の質やシステムが変わったことに多くの人がまだ気づいていない。

嘘をつく人を批判すると支持者やファンから攻撃されることを恐れ、メディアも社会も両論併記で処理して関わらないようにする弱腰の姿勢が見られる。

19世紀末にフランスの社会心理学者ル・ボンが著した「群衆心理」で指摘された群衆の性質(衝動的、暗示を受けやすい、感情が誇張的、判断力を欠くなど)は現代にも当てはまる。

「詭弁社会」の冒頭で、日本社会には詭弁と嘘という二匹の怪物が徘徊していると書いたが、当時は嘘について特に本を書くイメージはなかった。

しかしこの一、二年の社会状況を見ると、政治家が語る嘘や、社会に氾濫する嘘の質が変わってきたと感じるようになった。

従来の政治家の嘘は、不正疑惑の追及をはぐらかすなど防御的なものが多かったが、最近は非常に攻撃的な嘘が増えている。

選挙で勝つために対立候補を攻撃したり、批判的な対立陣営の人を嘘で攻撃して精神的に潰すなど、社会への危害や弊害が大きい嘘の使われ方をしている。

● 現代における嘘の新しい性質と危険性

以前は、ファクトチェックで事実を提示すれば嘘の影響力を止めることができたが、今はファクトチェックを出されても平気で無視して嘘を言い続ける状況になっている。

嘘をつく理由が、特定の個人や団体を攻撃してダメージを与えることが目的化しているため、嘘だと立証されても集団で嘘をつき続けることで、相手へのダメージをかけ続けることができる。

最悪の事態として、兵庫県知事選に関連して、竹内英明氏という真面目な県議会議員が、攻撃的な嘘の集団的な言いがかりによって精神的に追い詰められ亡くなった。

このようなことを放置すると広がっていくため、今の段階で、きちんと社会の側でこのようなことをやってはいけないと止めないといけない。

トランプ大統領の一期目と二期目を比較すると、一期目では「ポストトゥルース」という言葉が問題視されたが、二期目では論証できない証拠のないものを日々吐きまくり、検証する間もなく次の嘘が飛び交う現状になっている。

● トランプの嘘の実態と思考形態

ワシントン・ポストの検証によると、トランプは一期目の四年間で3万件以上の嘘をついており、一日平均21件という驚異的な数である。

事実と違うと批判されても指摘されても全く意に介さず、同じことを言い続けるという特徴がある。

昨年11月の大統領選挙でも選挙キャンペーンでたくさん嘘をつき、「移民がペットの犬や猫を食べる」という完全な嘘も大統領選挙の重要な争点にまでなった。

トランプの思考形態は三つの柱で構成されている:①人間を敵と味方で区別し敵を攻撃する思考、②嘘を悪いことだと思わず有効な攻撃手段と見なす思考、③自分が属する多数派の支配を強め少数派を差別する思考。

日本では国政ではまだそこまでひどくないが、地方政治では小トランプのような人物が続々と出てきて、嘘をネットで流し、切り取り動画で拡散させることで嘘を信じさせる事例が増えている。

兵庫県知事選挙では、嘘が選挙中にばらまかれて結果を左右し、既成事実ができてしまったという現実がある。

● 群衆心理と嘘への社会の対応

嘘に慣れてしまったことが非常に危ういことであり、嘘の質やシステムが変わったことに多くの人がまだ気づいていない。

嘘をつく人を批判すると支持者やファンから攻撃されることを恐れ、メディアも社会も両論併記で処理して関わらないようにする弱腰の姿勢が見られる。

19世紀末にフランスの社会心理学者ル・ボンが著した「群衆心理」で指摘された群衆の性質(衝動的、暗示を受けやすい、感情が誇張的、判断力を欠くなど)は現代にも当てはまる。

群衆の性質は人間の脳や思考の弱点であり、何かしらのスイッチが入ると同じことを繰り返してしまう危険性がある。

事実と嘘を両論併記することは嘘に50%の信憑性を与えることになり、偽の中立として機能してしまう。

● 具体的な政治事例:西田昌司議員とひめゆりの塔

自民党の西田昌司議員がひめゆりの塔の展示について「間違っている」「無茶苦茶なことを言っている」と発言した後、形だけの謝罪をした。

謝罪は発言自体を謝罪したのではなく、「こういうところで名前を持ち出すべきじゃなかった」程度の内容で、その後自身のYouTubeでは「間違っていなかった」と主張した。

西田議員の発言は勘違いやうっかりミスではなく、特定の人々を攻撃する道具として嘘をあえて使っていると考えられる。

当事者や歴史研究家から「そんな事実はない」と指摘されても認めず、「私の言ったことは事実です」と主張するが、具体的な証拠は出さない。

攻撃の相手にダメージを与える力がある限り、その嘘を使い続けようという意図が見られる。

関東大震災後の朝鮮人虐殺についても、小池百合子氏が追悼文を出さないことにこだわり、「歴史家がひもとくもの」として両論併記の形で事実をなかったことにしようとする手法が見られる。

● 勝者の論理と歴史的教訓

現在の政治の世界では「今勝っている者は勝っているが故に正しい」「負けている者は負けているから正しくない」という考え方が蔓延している。

「勝ってからものを言え」という言葉がSNSで毎日のように飛び交い、物事の道理や是非を倫理的に考えるのではなく、どちらが有利かで判断する風潮が広がっている。

歴史を学べばナチスドイツなど、たまたまその時代に勝っているからといって正しいわけではなく、その延長線上に自国の破滅や大勢の人の死が待っている事例がたくさんある。

高市早苗氏が自民党総裁選で勝利したが、演説会での鹿の話や外国人の通訳問題についての虚偽発言など、事実と異なる発言がスルーされてしまっている。

高市氏の発言もうっかりミスではなく、そういうことを言うことによって喜ぶ人間が一定数いるため、その人たちの心をつかむためにあえて攻撃的な嘘をついている。

総理大臣になるかもしれない人間が平気で自己利益のために嘘をつくという状況は非常に危ういものである。

● 言葉の誠実さを取り戻すために

嘘が蔓延する時代を健全なものにするには、非常に地道で長い闘いになるが、言葉に対する誠実さを取り戻す必要がある。

言葉を生業にする人間が、意識的に言葉を誠実に使うことにこだわり、主張していかなければならない。

ページビューを稼げるからという理由で状況に迎合するのではなく、言葉を欺瞞的に使わないことが重要である。

嘘をついている人間に対して「嘘をついてはいけない」と言わなければならないという状況は歪んでいるが、それでも言い続けるしかない。

政治家が裏金を引き出しに隠していたという事例のように、本来先生が生徒に言うべきことを、社会風刺をする側が政治家に言わなければならない状況である。

地道にこれはおかしい、これはいけないと言っていくことが、言葉の誠実さを取り戻す唯一の方法である。

● 歴史的虐殺事件と嘘の関係

関東大震災後の虐殺は、基本的に嘘と言いがかりで引き起こされたもので、朝鮮人が暴動を起こしている、井戸に毒を入れた、襲撃する家に目印をつけたという、全て嘘の情報が原因だった。

多くの人がこれらの嘘を受け入れたのは、朝鮮の人は日本人を敵視しているという思い込みがあらかじめ作られていたためである。

結果的に多くの人が、自分たちの社会を守るために危害を加える連中を懲らしめないといけないと考え、悲惨な虐殺が起きた。

ホロコーストやルワンダの虐殺も基本的には同じで、嘘の言いがかりがエスカレートした結果、多くの人がそれを信じて起きたものである。

意図的にもともと被害者を嫌いな人は、それをわざと信じて心象膨大にさらに膨らませてエスカレートさせる形で、社会を壊して人をたくさん殺す危険な武器になりうる。

嘘というものを甘く見ていると、非常に危険な結果を招く可能性があることを歴史が教えている。

群衆の性質は人間の脳や思考の弱点であり、何かしらのスイッチが入ると同じことを繰り返してしまう危険性がある。

事実と嘘を両論併記することは嘘に50%の信憑性を与えることになり、偽の中立として機能してしまう。

● 具体的な政治事例:西田昌司議員とひめゆりの塔

自民党の西田昌司議員がひめゆりの塔の展示について「間違っている」「無茶苦茶なことを言っている」と発言した後、形だけの謝罪をした。

謝罪は発言自体を謝罪したのではなく、「こういうところで名前を持ち出すべきじゃなかった」程度の内容で、その後自身のYouTubeでは「間違っていなかった」と主張した。

西田議員の発言は勘違いやうっかりミスではなく、特定の人々を攻撃する道具として嘘をあえて使っていると考えられる。

当事者や歴史研究家から「そんな事実はない」と指摘されても認めず、「私の言ったことは事実です」と主張するが、具体的な証拠は出さない。

攻撃の相手にダメージを与える力がある限り、その嘘を使い続けようという意図が見られる。

関東大震災後の朝鮮人虐殺についても、小池百合子氏が追悼文を出さないことにこだわり、「歴史家がひもとくもの」として両論併記の形で事実をなかったことにしようとする手法が見られる。

● 勝者の論理と歴史的教訓

現在の政治の世界では「今勝っている者は勝っているが故に正しい」「負けている者は負けているから正しくない」という考え方が蔓延している。

「勝ってからものを言え」という言葉がSNSで毎日のように飛び交い、物事の道理や是非を倫理的に考えるのではなく、どちらが有利かで判断する風潮が広がっている。

歴史を学べばナチスドイツなど、たまたまその時代に勝っているからといって正しいわけではなく、その延長線上に自国の破滅や大勢の人の死が待っている事例がたくさんある。

高市早苗氏が自民党総裁選で勝利したが、演説会での鹿の話や外国人の通訳問題についての虚偽発言など、事実と異なる発言がスルーされてしまっている。

高市氏の発言もうっかりミスではなく、そういうことを言うことによって喜ぶ人間が一定数いるため、その人たちの心をつかむためにあえて攻撃的な嘘をついている。

総理大臣になるかもしれない人間が平気で自己利益のために嘘をつくという状況は非常に危ういものである。

● 言葉の誠実さを取り戻すために

嘘が蔓延する時代を健全なものにするには、非常に地道で長い闘いになるが、言葉に対する誠実さを取り戻す必要がある。

言葉を生業にする人間が、意識的に言葉を誠実に使うことにこだわり、主張していかなければならない。

ページビューを稼げるからという理由で状況に迎合するのではなく、言葉を欺瞞的に使わないことが重要である。

嘘をついている人間に対して「嘘をついてはいけない」と言わなければならないという状況は歪んでいるが、それでも言い続けるしかない。

政治家が裏金を引き出しに隠していたという事例のように、本来先生が生徒に言うべきことを、社会風刺をする側が政治家に言わなければならない状況である。

地道にこれはおかしい、これはいけないと言っていくことが、言葉の誠実さを取り戻す唯一の方法である。

● 歴史的虐殺事件と嘘の関係

関東大震災後の虐殺は、基本的に嘘と言いがかりで引き起こされたもので、朝鮮人が暴動を起こしている、井戸に毒を入れた、襲撃する家に目印をつけたという、全て嘘の情報が原因だった。

多くの人がこれらの嘘を受け入れたのは、朝鮮の人は日本人を敵視しているという思い込みがあらかじめ作られていたためである。

結果的に多くの人が、自分たちの社会を守るために危害を加える連中を懲らしめないといけないと考え、悲惨な虐殺が起きた。

ホロコーストやルワンダの虐殺も基本的には同じで、嘘の言いがかりがエスカレートした結果、多くの人がそれを信じて起きたものである。

意図的にもともと被害者を嫌いな人は、それをわざと信じて心象膨大にさらに膨らませてエスカレートさせる形で、社会を壊して人をたくさん殺す危険な武器になりうる。

嘘というものを甘く見ていると、非常に危険な結果を招く可能性があることを歴史が教えている。