【インタビュー・サマリー】 ※誤字・脱字はご容赦を

● 書籍紹介と帯文について

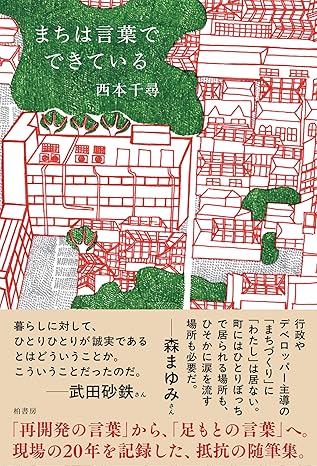

武田砂鉄氏が西本千尋氏の著書「街は言葉でできている」の帯文を執筆し、「暮らしに対して一人一人が誠実であるということはどういうことか、こういうことだったのだ」と記した。

本の帯には「再開発の言葉から足元の言葉へ、現場の年を記録した抵抗の随筆集」と書かれている。

西本氏はこれまでまちづくりの仕事に従事してきた経験を持つ。 インタビューは文化放送の武田砂鉄 ラジオマガジンで行われた。

暮しの手帖という連載で西本氏の言葉が取り上げられたことが、武田氏と西本氏の初めての接点だった。

● まちづくりの定義と西本氏の活動

一般的なまちづくりは駅前の再開発、広場、公園などのにぎわいづくりがメインとされている。

西本氏が進めてきたまちづくりは、再開発で追われる住民の支援や情報交換の場づくりを含む。

保証人や保証会社がつかない事情を持った方々にも部屋を貸し出す居住支援活動を行ってきた。

大学では岩見良太郎教授に師事し、住民参加・住民主体のまちづくりを学んだ。

住民が言葉を持って耕してまちを作っていくことの重要性を学んできた。

● 「街は言葉でできている」という概念

街は一見コンクリートや建物でできているように見えるが、実はその前に都市計画、条例、街のビジョンなどの言葉がある。

建物より前に言葉があり、言葉によってどこに何を建てていいか、用途はどうするかが決められている。

どんな言葉で街ができているのか、誰の言葉が採用され、誰の言葉が採用されていないかによって街が変わる。

全ての景色の前には言葉があり、私たちは言葉で街を作ってきた。

ある日突然ブルドーザーが現れるのではなく、必ずその前に言葉があり、言葉が変われば街の形も変わる。

● 神宮外苑再開発問題の考察

神宮外苑の再開発は地権者が非常に大きな権力性を持って公園を規定している点が問題視された。

公園として年近く守ってきた場所を、突如として再開発をしたいからと隣接する公園も含めてまちづくりをシフトしたことが課題。

国立競技場建て替え時に「神宮の森につながる」というスローガンが掲げられたが、実際には森も壊そうとしている矛盾がある。

霞ヶ丘アパートの住民は国立競技場建て替えのため、住民の意向を聞かずにほぼ強制的に立ち退きにあった。

柔らかい言葉や通りのいい言葉を用意して納得させておいて、実際に物事が始まるとスローガンが引いていくごまかしの手法が多用されている。

多くの反対意見があったにもかかわらず「もう決まっているんだから無駄なこと」という声も多く、個人や集団が大企業や公共性のあるプロジェクトにノーを突きつけることの困難さが浮き彫りになった。

● まちづくりの現場での気づきと権力構造

西本氏自身も最初は理想と離れたまちづくりの現場に関わることで、現場の権力関係の非対称性に気づかされた。

「潤い豊かな緑のあふれるまちづくり」といったスローガンの背後にある権力関係を鑑みずに、オープンカフェ設置や駐輪問題解決などを進めていた。

街中のルールを見かけた時に、それが誰の自由を支えそうなのか損なえそうなのか、何の目的を達成しようとしているのか、どの階層への資源配分を後押しするのか阻害するのかを考える必要がある。

まちづくりは公共性を重んじるため「みんなの街」という心地の良いスローガンが多用されるが、「みんな」の中身を点検すると商店主、地権者、デベロッパー、行政職員、時に男性だけに限られている。

その構造の中に女性やケアする人・される人が出てこない問題があり、スローガンの下で自分たちの座席があるかどうかを確かめる必要がある。

● 公共性と言葉の主体性について

「来なきゃいいじゃん」という乱暴な意見で片付けようとする声があるが、誰の言葉が街に残っていくかが重要。

五歳の子どもが「大事なことも大事じゃなさそうなことも」というスローガンについて「それは誰が決めるんだ?自分で決めたい」と発言した。

公共というのは遠いところにあるものではなく、もっと身近なものとして耕していくことができる。

何が大事か大事じゃないかを決めることは非常に権力的なことであり、それぞれが決めていける自由があることが重要。

西本氏が生まれ育ったマンションは建設反対運動の末に建てられており、住民は賛成か反対かで対立構造になった。

その分断を越えて住民がまちづくり規範というルールブックを作り、デベロッパーや行政が勝手に決めるのではなく自分たちで決めていく言葉を持った。

● 開発用語と権力構造:エリアとジェントリフィケーション

森まゆみ氏が「エリアという言葉は嫌い。開発者とか観光業者の用語だ」とツイートしていた。

エリアという言葉は再開発をするときに区切って、エリア間同士で競争させる外部からの目線の言葉である。

エリアとエリアでどちらが価値があるかという競争により、資産価値の向上につながり、さらなる開発が始まる。

ジェントリフィケーションは都市の高級化を意味し、再開発や都市再生により当初そこに住んでいた方たちが追い出しと立ち退きにあう現象。

再開発によって都市が新しくなって価値が高まり、長年住んでいた人たちがそのまま住み続けることができなくなる。

家賃が1.5倍や2倍になり払えないなら出て行くという状況になり、そこにいる人たちの階層が変わって街が変容していく。

● 官民の曖昧な主体性と復興の問題

一つの企業が進めていることなのに半分非常に公の性質を持っているものがあり、使い分けができる構造がある。

神宮外苑はまさにその例で、民主導と官主導が都合よく入れ替わり、どちらの主体がどちらの責任を負っているのかが曖昧になっている。

小池都知事は神宮外苑の問題について「私には関係ないこと」と言い続ける姿勢を取った。

能登の震災後に「創造的復興プラン」という言葉が出てきたが、西本氏は友人と話してこの言葉に嫌な印象を持った。

復興というただでさえ難しいときに「創造的であれ」というメッセージは、土木事業や公共事業が裏に入っているのではないかと疑われる。

現地の方たちのスピードで復興や復旧が決められるべきだが、政治が入り込んで創造的復興と言うことで地域の主体性が奪われる懸念がある。

元に戻すというよりもビジネス的に回るようにするための復興になってしまい、そこにいる人たちの声や暮らしが問われなくなる。

● 再開発の現状と市民活動の可能性

中野サンプラザの再開発が進んでいたが、現在は頓挫して止まっている状況がある。

再開発が止まる理由として、オフィス需要や住宅需要が本当にそこまであるのかという疑問がある。

民間事業に見えても大きな補助金がつぎ込まれるため、議会や市民活動によってその補助金の正当性が問われ始めている。

人件費の高騰や工事費の高騰、採算性の問題もあるが、採算性が悪くなるほど公費を突っ込む流れを止めないようにする相克がある。

街づくりや再開発は決まってしまうと関心が低くなり、無関心が生まれてしまうことが課題。

あまりにも大きな権力と小さい個人という対立が作られると諦めてしまいがちだが、「どうなの」と言い続けることが大事だと西本氏は信じている。

● 浜松町再開発と言葉の検証の重要性

文化放送がある浜松町駅前でも大規模な再開発が進行中だが、予想図を頭に描いている人はほぼいない状況。

リリースには「浜松町が日本と世界をつなぐ一歩目になる」「浜松町の地に宿るおもてなしの精神を継承し、世界とつないでいく」という大きな規模の言葉が使われている。

誰と誰がどうつながるかなど主語が曖昧であり、言葉の奥にどういうものができるのかを見ていく必要がある。

出来た後にどう関われるのか関われないのかを知ることが重要で、真っ先に諦めると「昔よかったのになあ」という場所だらけになってしまう。

言葉を重ねて諦めないようにすることが願いであり、「街は言葉でできている」を読むと言葉の奥に見えるものを個々が考えることができる。

西本氏はこれまでまちづくりの仕事に従事してきた経験を持つ。 インタビューは文化放送の武田砂鉄 ラジオマガジンで行われた。

暮しの手帖という連載で西本氏の言葉が取り上げられたことが、武田氏と西本氏の初めての接点だった。

● まちづくりの定義と西本氏の活動

一般的なまちづくりは駅前の再開発、広場、公園などのにぎわいづくりがメインとされている。

西本氏が進めてきたまちづくりは、再開発で追われる住民の支援や情報交換の場づくりを含む。

保証人や保証会社がつかない事情を持った方々にも部屋を貸し出す居住支援活動を行ってきた。

大学では岩見良太郎教授に師事し、住民参加・住民主体のまちづくりを学んだ。

住民が言葉を持って耕してまちを作っていくことの重要性を学んできた。

● 「街は言葉でできている」という概念

街は一見コンクリートや建物でできているように見えるが、実はその前に都市計画、条例、街のビジョンなどの言葉がある。

建物より前に言葉があり、言葉によってどこに何を建てていいか、用途はどうするかが決められている。

どんな言葉で街ができているのか、誰の言葉が採用され、誰の言葉が採用されていないかによって街が変わる。

全ての景色の前には言葉があり、私たちは言葉で街を作ってきた。

ある日突然ブルドーザーが現れるのではなく、必ずその前に言葉があり、言葉が変われば街の形も変わる。

● 神宮外苑再開発問題の考察

神宮外苑の再開発は地権者が非常に大きな権力性を持って公園を規定している点が問題視された。

公園として年近く守ってきた場所を、突如として再開発をしたいからと隣接する公園も含めてまちづくりをシフトしたことが課題。

国立競技場建て替え時に「神宮の森につながる」というスローガンが掲げられたが、実際には森も壊そうとしている矛盾がある。

霞ヶ丘アパートの住民は国立競技場建て替えのため、住民の意向を聞かずにほぼ強制的に立ち退きにあった。

柔らかい言葉や通りのいい言葉を用意して納得させておいて、実際に物事が始まるとスローガンが引いていくごまかしの手法が多用されている。

多くの反対意見があったにもかかわらず「もう決まっているんだから無駄なこと」という声も多く、個人や集団が大企業や公共性のあるプロジェクトにノーを突きつけることの困難さが浮き彫りになった。

● まちづくりの現場での気づきと権力構造

西本氏自身も最初は理想と離れたまちづくりの現場に関わることで、現場の権力関係の非対称性に気づかされた。

「潤い豊かな緑のあふれるまちづくり」といったスローガンの背後にある権力関係を鑑みずに、オープンカフェ設置や駐輪問題解決などを進めていた。

街中のルールを見かけた時に、それが誰の自由を支えそうなのか損なえそうなのか、何の目的を達成しようとしているのか、どの階層への資源配分を後押しするのか阻害するのかを考える必要がある。

まちづくりは公共性を重んじるため「みんなの街」という心地の良いスローガンが多用されるが、「みんな」の中身を点検すると商店主、地権者、デベロッパー、行政職員、時に男性だけに限られている。

その構造の中に女性やケアする人・される人が出てこない問題があり、スローガンの下で自分たちの座席があるかどうかを確かめる必要がある。

● 公共性と言葉の主体性について

「来なきゃいいじゃん」という乱暴な意見で片付けようとする声があるが、誰の言葉が街に残っていくかが重要。

五歳の子どもが「大事なことも大事じゃなさそうなことも」というスローガンについて「それは誰が決めるんだ?自分で決めたい」と発言した。

公共というのは遠いところにあるものではなく、もっと身近なものとして耕していくことができる。

何が大事か大事じゃないかを決めることは非常に権力的なことであり、それぞれが決めていける自由があることが重要。

西本氏が生まれ育ったマンションは建設反対運動の末に建てられており、住民は賛成か反対かで対立構造になった。

その分断を越えて住民がまちづくり規範というルールブックを作り、デベロッパーや行政が勝手に決めるのではなく自分たちで決めていく言葉を持った。

● 開発用語と権力構造:エリアとジェントリフィケーション

森まゆみ氏が「エリアという言葉は嫌い。開発者とか観光業者の用語だ」とツイートしていた。

エリアという言葉は再開発をするときに区切って、エリア間同士で競争させる外部からの目線の言葉である。

エリアとエリアでどちらが価値があるかという競争により、資産価値の向上につながり、さらなる開発が始まる。

ジェントリフィケーションは都市の高級化を意味し、再開発や都市再生により当初そこに住んでいた方たちが追い出しと立ち退きにあう現象。

再開発によって都市が新しくなって価値が高まり、長年住んでいた人たちがそのまま住み続けることができなくなる。

家賃が1.5倍や2倍になり払えないなら出て行くという状況になり、そこにいる人たちの階層が変わって街が変容していく。

● 官民の曖昧な主体性と復興の問題

一つの企業が進めていることなのに半分非常に公の性質を持っているものがあり、使い分けができる構造がある。

神宮外苑はまさにその例で、民主導と官主導が都合よく入れ替わり、どちらの主体がどちらの責任を負っているのかが曖昧になっている。

小池都知事は神宮外苑の問題について「私には関係ないこと」と言い続ける姿勢を取った。

能登の震災後に「創造的復興プラン」という言葉が出てきたが、西本氏は友人と話してこの言葉に嫌な印象を持った。

復興というただでさえ難しいときに「創造的であれ」というメッセージは、土木事業や公共事業が裏に入っているのではないかと疑われる。

現地の方たちのスピードで復興や復旧が決められるべきだが、政治が入り込んで創造的復興と言うことで地域の主体性が奪われる懸念がある。

元に戻すというよりもビジネス的に回るようにするための復興になってしまい、そこにいる人たちの声や暮らしが問われなくなる。

● 再開発の現状と市民活動の可能性

中野サンプラザの再開発が進んでいたが、現在は頓挫して止まっている状況がある。

再開発が止まる理由として、オフィス需要や住宅需要が本当にそこまであるのかという疑問がある。

民間事業に見えても大きな補助金がつぎ込まれるため、議会や市民活動によってその補助金の正当性が問われ始めている。

人件費の高騰や工事費の高騰、採算性の問題もあるが、採算性が悪くなるほど公費を突っ込む流れを止めないようにする相克がある。

街づくりや再開発は決まってしまうと関心が低くなり、無関心が生まれてしまうことが課題。

あまりにも大きな権力と小さい個人という対立が作られると諦めてしまいがちだが、「どうなの」と言い続けることが大事だと西本氏は信じている。

● 浜松町再開発と言葉の検証の重要性

文化放送がある浜松町駅前でも大規模な再開発が進行中だが、予想図を頭に描いている人はほぼいない状況。

リリースには「浜松町が日本と世界をつなぐ一歩目になる」「浜松町の地に宿るおもてなしの精神を継承し、世界とつないでいく」という大きな規模の言葉が使われている。

誰と誰がどうつながるかなど主語が曖昧であり、言葉の奥にどういうものができるのかを見ていく必要がある。

出来た後にどう関われるのか関われないのかを知ることが重要で、真っ先に諦めると「昔よかったのになあ」という場所だらけになってしまう。

言葉を重ねて諦めないようにすることが願いであり、「街は言葉でできている」を読むと言葉の奥に見えるものを個々が考えることができる。