【インタビュー・サマリー】 ※誤字・脱字はご容赦を

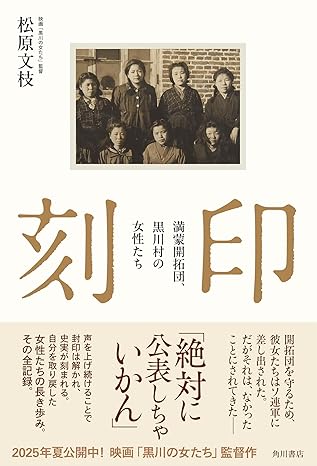

映画監督・ジャーナリストの松原文枝氏へのインタビューです。著書『刻印』や映画『黒川の女たち』のテーマである、満蒙開拓団黒川村の女性たちが集団自決を避けるために強いられた「性接待」(性暴力)の史実が、その後の地元コミュニティにどう受け止められたかという点に焦点を当てた要約です。

● 取材のきっかけと中心人物(佐藤春恵氏)

映画監督・ジャーナリストの松原文枝氏がこのテーマに着手したきっかけは、2018年8月の朝日新聞に掲載された記事でした。記事は、当時93歳だった佐藤春恵(さとう はるえ)氏が、岐阜県の市民集会で、満蒙開拓団の集団自決を防ぐためにソ連兵に「性の相手」(性接待)として差し出されたという性暴力の事実を、自ら公の場で語ったという内容でした。

松原氏は、性暴力の被害者が家族を巻き込むリスクを顧みず、高齢で自ら公にした勇気に衝撃を受け、特にその写真から伝わる「このことを語らなければならない」という強い信念に引き込まれ、取材を開始しました。

● 被害者の帰国後の過酷な現実と闘い

佐藤春恵氏は、満州で性接待の犠牲となって開拓団の命を救ったにもかかわらず、帰国後は「被害者が恥とされる」という理不尽な構造の中で、非難や差別、さげすみの対象となりました。結果、故郷の村を離れ、岐阜県の昼賀の高原でゼロから開拓・酪農を始め、人生を立て直すという過酷な道のりを歩みました。

「実名」での告白への執着: 最初に雑誌で事実を語ったのは1983年頃ですが、当時は匿名でした。しかし、佐藤氏はその時から「自分の名前を出して書いてほしい」と一貫して要求していました。彼女は、実名での証言こそが「絶対揺るがない事実」として歴史に残ることを理解していたからです。

メディアの扇情的な扱い: 80年代に雑誌がこの事実を取り上げた際、タイトルが「乙女たちの青春」と「色物」として扱われるなど、扇情的な報道が被害女性を裏切りました。しかし、佐藤氏はそれでも「ここに事実が書いてあるから」と、その雑誌記事を後の記者に渡し、事実を後世に残そうとしました。

● 遺族会における「二つの受け止め方」と保守の姿勢

史実を公に「刻む」過程で、黒川開拓団の遺族会内には、この歴史をどう扱うかについて、「非常に象徴的な二つの受け止め方」が対立しました。

旧会長(沈黙の保護): 以前の会長らは、事実を伏せることで「彼女たちが結婚して、相手が知ったら離縁されちゃうかもしれない」という発想で、女性たちを守るために沈黙を強い、公表に反対していました。

現会長(尊厳の回復): 碑文作成を主導した現遺族会会長は、政治的イデオロギーではなく、「彼女たちのつらさ、生きてきたものを感じとって」、「彼女たちが少しでも安らかに生きていける」ために何が必要か、すなわち尊厳を回復することを自然な気持ちとして行いました。

松原氏は、この現会長が意外にも「ごりごりの保守」であったことを明かし、これを「これまでのその保守政治」が持っていた「戦争の犠牲に対しては謙虚であった」という一つの姿勢の象徴だと解釈しています。この姿勢は、不都合な歴史でも「なかったことにはしない」という歴史的責任感を体現していると論じています。

● 公文書改ざんとの対比

松原氏は、作品制作の背景として、当時の日本政府が公文書の改ざんを平気で行い、「歴史を塗り替えていく」という状況があったことを挙げ、この動きが民主主義の根幹を揺るがすと指摘しています。

その一方で、黒川開拓団の人々が自分たちの不都合な歴史に向き合い、それを残そうとしている姿は「希望」であり、政府の姿勢とはあまりにも対照的であったことが、作品を作る大きな動機の一つになったと述べています。

● 取材のきっかけと中心人物(佐藤春恵氏)

映画監督・ジャーナリストの松原文枝氏がこのテーマに着手したきっかけは、2018年8月の朝日新聞に掲載された記事でした。記事は、当時93歳だった佐藤春恵(さとう はるえ)氏が、岐阜県の市民集会で、満蒙開拓団の集団自決を防ぐためにソ連兵に「性の相手」(性接待)として差し出されたという性暴力の事実を、自ら公の場で語ったという内容でした。

松原氏は、性暴力の被害者が家族を巻き込むリスクを顧みず、高齢で自ら公にした勇気に衝撃を受け、特にその写真から伝わる「このことを語らなければならない」という強い信念に引き込まれ、取材を開始しました。

● 被害者の帰国後の過酷な現実と闘い

佐藤春恵氏は、満州で性接待の犠牲となって開拓団の命を救ったにもかかわらず、帰国後は「被害者が恥とされる」という理不尽な構造の中で、非難や差別、さげすみの対象となりました。結果、故郷の村を離れ、岐阜県の昼賀の高原でゼロから開拓・酪農を始め、人生を立て直すという過酷な道のりを歩みました。

「実名」での告白への執着: 最初に雑誌で事実を語ったのは1983年頃ですが、当時は匿名でした。しかし、佐藤氏はその時から「自分の名前を出して書いてほしい」と一貫して要求していました。彼女は、実名での証言こそが「絶対揺るがない事実」として歴史に残ることを理解していたからです。

メディアの扇情的な扱い: 80年代に雑誌がこの事実を取り上げた際、タイトルが「乙女たちの青春」と「色物」として扱われるなど、扇情的な報道が被害女性を裏切りました。しかし、佐藤氏はそれでも「ここに事実が書いてあるから」と、その雑誌記事を後の記者に渡し、事実を後世に残そうとしました。

● 遺族会における「二つの受け止め方」と保守の姿勢

史実を公に「刻む」過程で、黒川開拓団の遺族会内には、この歴史をどう扱うかについて、「非常に象徴的な二つの受け止め方」が対立しました。

旧会長(沈黙の保護): 以前の会長らは、事実を伏せることで「彼女たちが結婚して、相手が知ったら離縁されちゃうかもしれない」という発想で、女性たちを守るために沈黙を強い、公表に反対していました。

現会長(尊厳の回復): 碑文作成を主導した現遺族会会長は、政治的イデオロギーではなく、「彼女たちのつらさ、生きてきたものを感じとって」、「彼女たちが少しでも安らかに生きていける」ために何が必要か、すなわち尊厳を回復することを自然な気持ちとして行いました。

松原氏は、この現会長が意外にも「ごりごりの保守」であったことを明かし、これを「これまでのその保守政治」が持っていた「戦争の犠牲に対しては謙虚であった」という一つの姿勢の象徴だと解釈しています。この姿勢は、不都合な歴史でも「なかったことにはしない」という歴史的責任感を体現していると論じています。

● 公文書改ざんとの対比

松原氏は、作品制作の背景として、当時の日本政府が公文書の改ざんを平気で行い、「歴史を塗り替えていく」という状況があったことを挙げ、この動きが民主主義の根幹を揺るがすと指摘しています。

その一方で、黒川開拓団の人々が自分たちの不都合な歴史に向き合い、それを残そうとしている姿は「希望」であり、政府の姿勢とはあまりにも対照的であったことが、作品を作る大きな動機の一つになったと述べています。